※LiveJournal 2006(Jul-Dec)バックアップ

2006-07-01 20:43:00,狭き門より入れ

[http://bmg.nikkei.co.jp/review/index.cfm?contents_id=4から引用] 体験と魂 のレベルに達した智恵を獲得するために ――『知的プロフェッショナルへの戦略』(田坂 広志著、講談社、2002年3月刊、本体1500円)を読んで、私自身がかなりテクニックやスキルに こだわっていると反省させられました。スキルやテクニックの向こうに、プロフェッショナルという世界があったのですね? 田坂 インターネット革命の到来によって、知識を得ることはたしかに容 易になりました。同様に、ビジネススキルやテクニックも学べるようになりました。しかし、これらはさらに深いもの、すなわち「心得」と結びついていなければなりません。本書では、高度なスキルやテクニックに 「心」を宿した人を「知的プロフェッショナル」と呼び、単なる知識だけで仕事をする「ナレッジワーカー」と区別しています。これからの知識社会において我々が目指すべきは、まさにこの「知的プロフェッショナ ル」なのです。 ――この違いがわかる具体的なケースをご紹介いただけますか? 田坂 例えば、弁護士。弁護士をめざす人々は専門知識を習得することで専門資格を取得するわけですが、そ れだけではナレッジワーカーにすぎません。法律に関する専門知識を切り売りしているだけのことです。しかし、知的プロフェッショナルたる弁護士は、顧客の心理を細やかに理解し、問題の状況判断を的確に下し、 訴訟の戦略、戦術を巧みに実行する、といった深い智恵を駆使して活躍します。こうした弁護士は、単なるナレッジワーカーとしての弁護士よりもずっと評価され、活躍もするでしょう。そして、そのような付加価値 の高い仕事は、当然、報酬にも反映します。 ――なるほど。 田坂 こうした「心得」の大切さは、職種に関わりありません。例えば、タクシーに乗っていても、ときどきプロフェッショナル に出会うことがあります。車内への迎え入れ方、目的地までの安全な走行、車内の雰囲気作り、料金の受け取り方、おつりや領収証の手渡し方に至るまで、細やかで心配りのある仕事ぶりに、プロフェッショナルとし ての覚悟と誇りを感じます。こうした運転手の方は、自分の仕事を「作品」へと昇華させているといえます。しかし、こうした運転のプロフェッショナルに出会ったのは、この10年でもわずか二度、三度というのが実 情ですが(笑)。 ――同じ仕事をしていても、それを「作品」にまで高められる人と、単なる仕事で終わる人がいるわけですね。 田坂 これからの知識社会においては、自分の仕事を「商品」ではなく、「作品」にできるかどうかが問われてきます。こういう時代において、経営の環境、企業の状況、そして職場の心理、などの変化に対する一瞬一瞬の意思決定とマネジメントは、まさにアートと呼べる領域になっています。そして、マネジメントというものをアートのレベルに到達させるには、深い智恵が不可欠です。書物などで得られた小手先の知識は、社員や部下との魂の格闘を通じて得られた体験的な智恵には到底かないません。そして、その深い智恵を掴むために最も大切なのは、プロフェッショナルとしての基本的な姿勢、すなわち「心得」に他ならないのです。"

2006-07-01 23:11:00,Vision

John F. Kennedy 人類を10年以内に月へ送ろうではありませんか! Walt Disney Family Entertainment 家族のおもてなし Ritz Carlton もうひとつの我が家 (一歩前へ出る性格の人) Federal Express なにがなんでも届ける Nordstrom お客様の希望にかならず応える アサヒビール 「食」と「健康」を通じた生活文化の創造"

2006-07-01 20:55:00,出会い系サイトにご注意

Movable Typeを使い始める前に、日本におけるブログ事情をしらべた。その調査結果のひとつであるBlog Rankingの一覧が新規開設ブログの最初の投稿記事である。 2004年9月5日時点のランキングの第一位がuwasa.tv?芸能界の噂話? であった。クリックして斜め読みしたら「出会い系の話」があった。かつてより日本の出会い系は「やくざ」が運営していて無垢な素人が参加するのは危険だと思っていた。このサイトの記者がその危険さや出会い系にくる男女は現実世界ではもてない人たちであることを裏付ける調査の結果を掲載していた。 >出会い系サイトの裏の裏...:uwasa.tv?芸能界の噂話? >出会い系利用者はブスばかり?:uwasa.tv?芸能界の噂話?"

2006-07-02 04:06:00,LAMP

http://musashino.town-info.com/cgi/units/index.cgi?siteid=musashino&areaid=36248&unitid=okada より転載

大口顧客管理プロセス LAMP (Large Account Management Process

多くのビジネスにおいて、20%の顧客が80%以上の売上をもたらしています。又5%の顧客が50%の利益をもとらすともいわれています。「大口顧客管理プロセス」はこれらの重要客先を管理し、その関係を発展させてゆく手法の確立をお手伝いします。

顧客指向に基づいた独自の「大口顧客管理プロセス」は、営業をする際に、営業担当者が自分より年齢や地位の上位の顧客内の人達と共に、如何にして顧客企業における事業あるいは組織上の課題に対して問題解決をしながら、顧客企業が求める成果を達成していくかということを学びます。

Miller Heiman, Inc.は1978年に、Mr. Robert Miller とMr. Stephen Heimanの二人により設立されたInternational Sales Consulting会社です。以来、Fortune 500 に名を連ねる多く企業を顧客に持っています。日本でも徐々に得意先を広めています。

顧客の代表者やマネジャーとチームを組んで活動していくことにより「大口顧客管理プロセス」の参加者は主要客先との関係を戦略的に発展させ、確実な数字、現実的な収益目標を達成し、更に各自の目標に到達するための行動計画を作成することが出来ます。"

2006-07-07 21:41:00,※ROCKETBOOM daily with Amanda Congdon

米国では昨年来vlogが急速に普及している。その代表格のひとつがROCKETBOOM daily with amanda congdon だろうか?毎日3分間のニュースをインターネットを通じて世界に放送されている。 従来のTV放送とは一味ちがう。PCをもちインターネットに接続している人なら誰でも無料で見れる。RSSを利用して配信され、いつでもどこでも見れるという利便性がある。ある意味、サービスのユビキタス化といえる。 番組は、Andrew Baron が制作・演出し、共同脚本とホスト役を Amanda Congdon が担当している。消費者用のビデオで撮影し、インターネットで放映するため制作コスト、放映コストともに僅少である。 Rocketboomで一躍有名になったAmanda Congdonは一昨日辞めた。ハリウッドでの新しい仕事のためだと発表されているが、当のAmandaは彼女のブログサイトで「解雇された」といっている。 <参考1>Rocketboom Archives ・4/15/2005 Mac or PC? ・12/2/2005 Internet Explorer or Firefox? ・5/9/2006 time 100 most influential people

<参考2>Rocketboom制作・放送で使用しているソフトウェア

<参考3>Online Aggregator bloglines, apple itunes, fireant, dtv, mefeedia, google reader, podcast yahoo, blue-ball aggregator"

<参考3>Online Aggregator bloglines, apple itunes, fireant, dtv, mefeedia, google reader, podcast yahoo, blue-ball aggregator"

2006-07-08 23:08:00,rss reader testing

![]() Subscribe to this blog What? Tell me more...

Subscribe to this blog What? Tell me more...

| using RSS | |

| via Bloglines |  |

| using Newsgator |  |

| with MyYahoo |  |

| with Google | |

| with My AOL |  |

登録 http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fhome.elmblog.com%2Fatom.xml?q=http%3A%2F%2Fhome.elmblog.com%2F http://www.google.com/ig/add?moduleurl=http%3A//home.elmblog.com/index.xml rssには、rss+xml (rss.xml) , rdf+xml (index.rdf), atom+xml (atom.xml)があり、<head>に <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="http://mysite.com/rss.xml" />のように書いている。この記述のhrefで指定するURLをfeedburnerのサイト"ElmBlog"に変更する。 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="http://feeds.feedburner.com/ElmBlog" /> feedburnerにリンクすることによりBloglines, MyYahoo!, Googleなどすべてから購読できるようになる。"

2006-07-09 11:45:00,DropShots

DropShots.com Declared as Number One Site for Family Video Sharing on the Internet (Forbes 01.24.06, 12:41 PM ET) 家族のビデオ共有サービスでNO.1だと宣言。商用ビデオの違法コピーが横行しているYouTube, Vimeo, Sharkleなどのサービスとは異なる家族向けサービス。15万のビデオと2百万の写真がアップされ、毎月35%で成長している。 Renewed Video Sharing Trends Spurs Competition (By K.C. Jones, TechWeb News Jan. 25, 2006) Skype Users Connect Via Santa Cruz Networks' API (By W. David Gardner, TechWeb Technology News, June 15, 2005 ) 謹厳実直な企業人向け雑誌Forbesオンライン版のVideo Networkで、"Most Popular Video"の今週のトップは Top Topless Beaches(内容はTravelレポートなので期待?には応えられない)"

2006-07-09 23:17:00,※Ten Things That Will Change The Way We Live

Forbes Lifestyle Feature

Breckinridge Ely 02.17.06, 12:30 AM ET

Fuel Cells

In fuel cells, the energy of a reaction between a fuel, such as liquid hydrogen, and an oxidant, such as liquid oxygen, is converted into electrical energy. Fuel cells will change the global economy, and not just because they will be as big a development in motoring as the internal-combustion engine was. They will also be used as cell-phone batteries and power generators, among other things. And they will eliminate the problem of what to do with used batteries: Theoretically, fuel cells are renewable forever.

Link"

2006-07-10 18:43:00,Googleが日本のソフト業界にもたらすもの

ソフト技術者にとっての「居心地の良さ」は、日本のソフトウェア業界が肝に銘ずるべき重要な課題である。

サイボウズ・ラボの畑慎也社長が、「大げさかもしれないが,日本の優秀な技術者はみんなGoogleに獲られてしまうのではないか,という恐怖感がある」といった。「Google(の東京研究開発センター)に勤務するある技術者と会ったとき,ここは居心地が良すぎて逆に怖いくらい,と言っていた。とても印象に残っている」ともいっている。

大げさではないと思う。かつてアメリカでソフト技術者を採用した際にかならず聞いた質問のひとつ、「あなたは何故当社で働きたいと思うのですか?」に対して、「開発したいものを自由に開発させてくれるから・・・」という答えが多かった。金よりも創造する喜びを求めるのがエンジニア気質でもある。金と出世だけを求めるエンジニアは採用後に仲間と問題を起こすケースが多い。

Googleの「居心地の良さ」とは,何よりも優秀な技術者集団から得られる刺激や,社会で話題となるサービスを手がけているという「やりがい」、革新的な技術の開発に挑戦できる「喜び」からなるはずだ。

働く意欲を持った優秀な技術者の確保が最重要課題である。働きたいと思う企業・職場をつくり候補者に訴えかけることは、技術者が企業を選ぶ時代においては大変重要である。Googleのように「トップ技術者がそこで働きたいと思う会社」が,日本国内に増えることが求められる。

Googleを日本の脅威と見なして,経済産業省主導で検索エンジンを共同開発するプロジェクトが立ち上がったことは記憶に新しい。しかし,日本のIT人材をどうするかという切り口で見れば,「働きたい職場としてのGoogle」こそが,日本が脅威として認識すべき対象だと思う。Googleはモチベーションが高く優秀な人材を世界中から集めている。このままでは,"あちら側のGoogle"という言葉では表現し切れないほどに勝ち抜かれてしまうかもしれない。

というITproの高下記者の意見に賛同する。 Link

90年代後半の日本企業をあちら側からみていて驚いたのは、「研究所も自ら事業を考えろ!」という経営者(もどきの人)の声でした。もちろんその前に事業部内の研究者・開発者・技術者に対して「事業を考えろ、製品を売れ、売り上げをあげろ!」との声があった。人間の、特に技術開発に命を賭ける人たちの本質を知らないとしかいいようがない。

研究者たちの心を知っていた研究所の役員は嘆いていたし、「人生の喜びを謳歌しながら働くシリコンバレーの研究者集団に勝てるわけがない!」と言い切っていたのが印象的で、わたしもまったく同感であった。研究者たちがやっていることのすばらしさを見抜くことのできない経営者の下で働くことほどやる気を失わせ、惨めな思いにさせることはない。これが日本の多くの企業が陥った過ちであり、技術立国の妄想を裏付ける現実であろう。

アメリカにおける優秀な経営者はベンチャーキャピタリストである。革新技術企業や著名になった成長企業の陰には必ずといってよいほどベンチャーキャピタリストがいる。その能力のひとつが「目利き能力」であろう。これが優秀な技術者にやる気を起こさせその能力を最大に発揮させる元であろう。

http://www.opensources.jp/lilina/index.php?hours=168

2006-07-10 19:09:00,Success On Demand Tour 2006 Summer,

セールスフォースCEOベニオフ氏の基調講演「ソフトウェアの未来─SaaSがもたらす経営のスピードと柔軟性─」で掲げた次世代のソフトウェアに求められる10の要件――

1.マルチテナント方式の共有システム

2.高性能と高信頼性

3.ビジネス・アプリケーションの民主化

4.大量データによるカスタマイゼーション

5.マッシュアップ

6.Webサービス・ベースとの統合

7.開発環境をサービスとして提供

8.アプリケーションの選択

9.マルチ・アプリケーションの提供

10.マルチ・デバイスの提供

「すべてがWeb上に公開されているということは、もはや、ソフトウェアの未来の前提である」とすれば、今後のソフト・サービス業界の取るべき道は「マッシュアップ」に注力することであり、Google MapやAdobe Acrobat Online、Writely(Ajax採用)といったさまざまなアプリケーションを活用した、新たな革新と価値を生み出すことではないか?

セールスフォースドットコムはマルチテナント共有を可能にするAppExchangeを提供することによりSaaS潮流の主導権を握ろうとしているようである。

2006-07-10 20:01:00,Mashups今昔

「マッシュアップ」という言葉が最初に使われたのはポップミュージックの世界である。アーティストやDJが2つの曲を合わせて、ひとつの曲を作ることをマッシュアップという。テクノロジーの世界では、複数の情報源から提供されるコンテンツを組み合わせて、ひとつのサービスを提供すること、そのサービスを利用できるウェブサイトまたはアプリケーションを指す。さまざまな分野から登場しているが、GoogleやAmazonが多様なデータを比較的簡単にオンライン地図と統合できるツールを提供したために、とくにデジタル地図の分野で未曾有の盛り上がりを見せている。

言葉はどうあれ、マッシュアップでいわれていることは既存の複数のアプリケーションを組み合わせて新たな価値と可用性をもったアプリケーションを生み出すことであり、インターネットやウェブが登場する以前からあった。ERPの世界でもCAD/CAMの世界でも、それがパッケージとして生まれ高付加価値の商品として成長する過程で、既存の革新的な技術や製品を飲み込み、統合されていった。ソフト事業開発や商品開発に携わった人たちは「マッシュアップ」の意味とその重要性にすぐ気づくはずである。

パッケージの時代とWebサービス(新語ではSaaS)の時代の違いは、現実世界(こちら側)にあるパッケージ(開発者、販売者、ソースコド、設計ドキュメント、利用マニュアルなど)を咀嚼し改造して組み入れることと、すでにインターネットやWebで利用できる仮想世界(あちら側)にすでにあるサービスを(APIを利用して)活用することの違いである。さらに決定的に異なるのは後者の方ではアプリケーションの機能がリアルタイムに進化していくことであろう。後者の方が格段に早く簡単に、また多様なアプリケーションを生み出すことができるのは明らかである。ロートルの開発者にとっては夢の世界が現実となっている。Javaもひとつの夢の世界であったが、mashupはそれを超えた利用者の世界で実現しつある。

その昔、CADの開発でCPUとグラフィックディスプレイノ間のスピードを上げるためにハードウェア(77Kbpsの光ファイバー接続)を開発しなければならなかったことを思うと夢の世界が実現している。当時のアプリケーション開発者たちがハードやOS分野の開発まで担当しなければならなかったのが、いまやその多くが半導体に組み込まれている。

とすると、いまのアプリケーション開発者たちが注力すべきことは過去の開発者たちとはまったく異なる分野であることは自明の理である。いま求められる大切なことは、技術そのものより、「どんな技術が今後の革新を生むか」を見極め、「その技術を製品(サービス)開発に迅速に組み入れる」能力であろう。Serendipity(目利き能力)が事業の成否を決めるといっても良い。

これを養うためには世界の英知が集まる開発技術者集団やそうした頭脳が集まる集積地域に住み日常生活のなかで交友関係を深め刺激を受け合うことに勝るものはない。

Mapping a revolution with 'mashups'

By Elinor Mills

Staff Writer, CNET News.com

November 17, 2005 4:00 AM PT

翻訳記事link trackback: http://tb.japan.cnet.com/tb.php/20093879

Googleの地図サービスとCraigslist(昔も今もシンプルな形で地域情報を提供するサンフランシスコ拠点のサイト)が提供する人気の不動産情報を組み合わせたサービス:housingmaps がmashupブームの幕開けを告げるものとなった。

このサービスの利便性は、ベイエリア(シリコンバレーを含むサンフランシスコ湾周辺の都市圏)で不動産を探したことのある人なら誰でも納得できるものである。mllistingsで不動産屋の売り出し物件を探し、これぞと思った物件の地図上の位置をmsnやyahooが提供するMapで探し、複数の物件情報と地図情報の一覧をつくって印刷し、物件めぐりの計画を立てる・・・ということをする。こうした物件探しの準備がhousingmaps 利用でどれだけ軽減されるかは、そのありがたみは大変大きなものである。ここ日本、特に大都市圏での物件探しにもその威力を発揮するものと思う。そのことに早く気づき早くインプリメントした業者が先駆者利益を得るに値する。そういうスピードが事業の成否を決める時代でもある。

すでに何百個ものマッシュアップが存在し、オンライン地図上でさまざまな情報を提供している。それらのなかには、ガソリンスタンドの価格情報、ハリケーン情報、温泉の場所、犯罪の統計といった実用的なものもあれば、便器の写真、UFOの目撃情報、ニューヨークの映画ロケ現場、シアトルのタコス屋台、さらにはGoogle Mapsと人気の投稿サイト「HotorNot.com」を組み合わせた「Hot People by ZIP Code」のような、軽薄とはいわないまでも、娯楽に近いものもある。

- Google Maps Mania マッシュアップサイトをカタログ化(Mike Pegg)

- Gmaps Pedometer ランニングコースやウォーキングコースの距離を計算するマッシュアップ。ジョギングのルートを書き込むと、どこで休憩をとるべきかを教えてくれる。

- Dartmaps ダブリンの通勤列車の位置をリアルタイムで伝える。

- FBOweb.com 飛行機のフライト状況を追跡できる。

- TravelPost.com 旅行中の日記や写真を投稿し、ホテルのレビューを見ることができる。 旅行愛好家のなかには、部屋の壁に世界地図を貼り、行ったことのある国に画鋲を刺して、印を付けている人が少なくない。これをオンラインで再現したいというのが動機(CEOのSam Shank)

- HomePriceRecords.com 他人がいくらで家を買ったのかを調べる。Trulia.comとHomePages.comは、物件情報と公園や学校などの近隣情報を組み合わせた不動産マッシュアップ。

- Platial 地図のパーソナライズを可能にし、その場所に関する話や出来事を記入できる。

コミュニティや社会に焦点を当てたマッシュアップ

- CommunityWalk.com 集団で地図を作成/共有する。

- WeFixNYC.com ニューヨーク市の道路の穴を調べ、修復までの時間を追跡する。

- Zvents.com 種類、日付、場所ごとにイベントを検索できる。

写真と地図を組み合わせたマッシュアップ

- SmugMaps.com 国や地域別に写真を検索できる。

- Amazon.comのA9 住所をもとに通りの写真を表示する。

- GeocoderUS 住所を入力し、緯度と経度を無料で調べられる。企業には検索2万件あたり50ドルを課金している。

KMapsは、Google Mapsを使って、特定の地域に関する情報(近所のレストラン、そこに行くための経路情報など)を、さまざまな携帯機器から入手できるソフトウェアを開発した。現在では、近くのデート相手を探す機能など、ソーシャルネットワーキング的な機能も追加されている。

企業は成功した技術に群がるもので、地図も例外ではない。ほとんどのマッシュアップは、個人が他者と情報を共有するために、熱意を持って作成したものだ。一方、企業は精度の高いターゲット広告など、収益性の高いアプリケーションを構築することを目指している。

「実用的なインターフェースとデータベースを構築できれば、特定の地域に的を絞った、文脈型の広告を配信できる」と、The Kelsey GroupアナリストのGreg Sterlingはいう。

たとえば、特定の地域のレストランを検索している人は、そこで食事をしようと考えている確率が高い。地域密着型の企業が魅力を感じるのは、こうした具体的な行動予測だ。地域密着型の企業はこれまで、費用対効果が悪いという理由で、世界中のユーザーを対象とした広告には興味を示していなかった。

The Kelsey Groupの予測によれば、ローカル検索市場の規模は今年の4億1800万ドルから、2009年には34億ドルに拡大する見込みだという。

草の根の共同思考が持つ力に突き動かされて、この分野の技術は急速に進化している。マッシュアップで利益を出すことが可能になれば、いずれ淘汰が起きる。生き残るのは、ソリューションを持つ者だけだが、最後に笑うのはだれかを判断するのはまだ早い。

これからさらなる進化の段階に突入する。とくに有望なのは道路上場サービスだろう。リアルタイムの地図情報(ライブ衛星画像)が利用できれば、事故情報や気象情報を利用者に提供できるようになる。

関連記事(日本語)

- 活況が続くオンライン広告市場--どこまで成長するのか 2006/05/11 21:20

- Web 2.0技術を使ったアパート探しサイト、米国に登場2006/05/02 17:15

- グーグル、今度は3Dデザインツール「Google SketchUp」を無償公開2006/04/28 13:17

- マッシュアップは儲かるか--大ブームの現状と可能性2006/04/26 22:04

- グーグル、Google Localで実験--地図広告の機能強化を計画か2006/03/29 10:26

- マイクロソフト、ビジネス向けの「マッシュアップ」を提唱2006/03/28 11:20

- 「Windows Live」で怒涛のサービス攻勢を仕掛けるマイクロソフト2006/03/15 13:16

- グーグルの「Writely」買収で浮き彫りになったWeb 2.0ブームの実状2006/03/14 14:37

- ヤフー、新しいマッシュアップツールを提供へ2006/03/08 15:27

- 人気テレビ番組をマッシュアップ--米で急増するファンお手製の地図サービス2006/03/07 14:22

- ヤフーが開発者向けに「Yahoo!カテゴリ」のAPIを公開2006/03/01 17:52

- スカイアーチ、地図上に「足あと」をつけてクチコミ情報を共有できるSNS2006/02/27 22:17

- 米で「マッシュアップ」コンテスト開催--優勝グループには弱冠22歳のメンバーも2006/02/22 21:14

- マッシュアップ・カンファレンスは異例ずくめ--「MashupCamp」レポート2006/02/22 20:23

- 自社の所在地をGoogle Mapsで表示する無料サービス「こっちだ象」2006/02/09 20:29

- オンライン広告サイトのCraigslist、成功の秘密は「あくせくしないこと」2006/02/03 20:37

- 「livedoor 地図情報」に周辺情報や詳細情報のバルーン表示機能を追加2006/02/03 20:01

- Ask.jpが新たにローカル検索--ブログの口コミ情報も一緒に表示2006/01/31 10:00

- ブログサービス「ブログ人」、地図にトラックバックを打てる「ブログ人マップβ」開始2006/01/19 21:21

- Google Earth、Mac OS X Tigerに対応--Windows版も正式リリース2006/01/11 19:42

2006-07-10 22:44:00,Mashups for fun--and profit?

マッシュアップが大きな人気を集めているのは、制作がかなり簡単なためだが、投資家らが慎重な姿勢を見せる最大の理由も、まさにその点にある。つまり、成功を収めているサイトを真似て、似たものをつくることもそれほど難しくないからだ。さらに、これらのサイトがどの程度の利益につながるかも明らかになっていない。マッシュアップは、ウェブ上に現れた「Next Big Thing」なのか、それとも小さな企業やマニア向けのスタイリッシュなニッチ技術で終わるのだろうか。

実のところ、マッシュアップサイト側はコンテンツの販売代行をしているに過ぎない。だからといって、マッシュアップがビジネスにならないと言っているわけではない。地図技術を提供するGoogleやMicrosoftなどはいずれ、地図上に広告を掲載するようになるとみられている。これらの広告は、表示されている地域と関連性があるため、その分売上につながる可能性も高い。さらに、「Platial」(The People's Atlas 万人のための大地図を標榜、KPCBなどから資金調達)や「Trulia」(Accel Partnersや複数のエンジェル投資家から、800万ドル弱の資金を調達)などのマッシュアップサイトは、ほかには見られない特徴を十分に備えていることから、すでに投資家の関心を集めている。

Zillow.com マッシュアップに、他の提供している複数のサービスや不動産資産評価、各種情報源のデータを組み合わせている。Benchmark Capitalが3200万ドルを出資。

「マッシュアップの課題は、その運命が他社に左右される場合があることだ。彼らの運命は、Googles、Yahoos、Microsoftsが提供するオープンコンポーネントが握っている。現在までのところ、独立運営できる会社になれそうなマッシュアップはない」(Outlook VenturesのマネージングディレクターRandy Haykin氏)

Mashups for fun--and profit?

By Elinor Mills, Staff Writer, CNET News.com, Published: April 19, 2006, 4:16 AM PDT

翻訳記事: マッシュアップは儲かるか--大ブームの現状と可能性

Related news

- A celebrity stalker mashupBlog, March 22, 2006

- Social atlas for friends and burritosMarch 8, 2006

- MashupCamp--a new kind of get-togetherFebruary 21, 2006

- Mashups for social changeBlog, February 14, 2006

- How much is your house worth? Zillow knowsFebruary 7, 2006

- Tour New York with a Google-Wikipedia-GPS mashupBlog, January 18, 2006

- Mapping a revolution with 'mashups' Special report, November 17, 2005

- Get this story's "Big Picture" >"

2006-07-10 23:53:00,A Brief History of Porn

Wednesday, March 29, 2006

A Brief History of Porn Over at the Oprano messageboard for adult entertainment webmasters, there's an interesting thread today -- users are constructing a timeline of the adult industry. It's pretty comprehensive. Here's one of the more densely annotated timelines, submitted by user "Gonzo." After the jump, and into the late 20th century, we get into tech-centric milestones like Betamax and Section 2257 that made the present-day biz what it iz. I love how the timeline does one humongous warp-speed leap from the 1400s to Dr. Ruth. Guess there wasn't much shagging going on for 500 years! Snip:

1st century BC - Kama Sutra was created 1440 - Gutenberg Press Invented 1928 - Dr. Ruth was born. 1953 - Hugh Hefner starts Playboy 1965 - Bob Guccione starts Penthouse 1968 - Al Goldstein starts Screw 1969 - First mainstream movie to represent the swinger lifestyle - Bob & Carol & Ted & Alice, Directed by Paul Mazursky 1970 - Penthouse shows pubic hair for the first time.

1970 - Notable Porn Movies - Cycle Studs - Le Salon (Gay) 1971 - Notable Porn Movies - The Boys in the Sand - Wakefield Poole (Gay) 1971 - First condom to appear in a movie - Carnal Knowledge, Directed by Mike Nichols 1972 - Notable Porn Movies - Deep Throat - Gerard Damiano (Straight) 1972 - Notable Porn Movies - Behind the Green Door - The Mitchell Brothers (Straight) 1972 - Notable Porn Movies - Fritz the Cat - Ralph Bakshi (Anime) 1974 - Larry Flynt starts Hustler. 1975 - Betamax introduced 1975 - First condom commercial air on television 1976 - VHS introduced 1978 - Larry Flynt is shot in an assassination attempt that left him paralyzed from the waist down. 1983 - Name server developed at University of Wisconsin 1984 - Penthouse publishes pictures of Vanessa Williams naked. She resigns her Miss America crown. 1984 - Domain Name Systems (DNS) introduced 1985 - Symbolics.com is the first registered domain in history 1985 - Earliest domains to be registered - cmu.edu, purdue.edu, rice.edu, berkeley.edu, ucla.edu, rutgers.edu, bbn.com, mit.edu, think.com, css.gov, mitre.org 1986 - Traci Lords is discovered to be underage 1986 - US Attorney General Edwin Meese published 1,960 page report investigating porn at the order of President Ronald Reagan. 1988 -Title 18 United States Code Section 2257 was enacted 1990 - First commercial provider of Internet dial-up access - world.std.com 1992 - Term "Surfing the Internet" is first heard 1993 - Don't Ask Don't Tell introduced by President Bill Clinton. 1993 - World Wide Web goes live. 1994 - Sex.com was registered by Gary Kremen 1995 - First confirmed blowjob in the White House. 1995 - Sex.com was stolen by Stephen Cohen 1996 - Domain name tv.com sold for $15,000 1997 - DVD introduced 1997 - Domain name business.com sold for $150,000 1998 - Viagra introduced 1998 - Al Goldstein installs Fuck You Finger in his backyard in Florida. 1999 - Domain name business.com sold for $7,500,000 2000 - Sex.com was given back to Gary Kremen after a legal fight. 2000 - AEBN launched first VOD site 2000 - American Express stops accepting porn transactions 2001 - Yahoo removes porn banners from search engine 2003 - Paypal stops processing adult transactions 2003 - Penthouse files bankruptcy 2005 - Sex.com theif Stephen Cohen arrested 2005 - Video iPod introduced 2006 - Sex.com sold for a reported $12,000,000 2006 - Google resist court order for porn search results

Link (Thanks, Honey Juggs Ninja Pony!) http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=2257&btnG=Search+Boing+Boing&domains=boingboing.net&sitesearch=boingboing.net

"

2006-07-11 00:12:00,Boing Articles

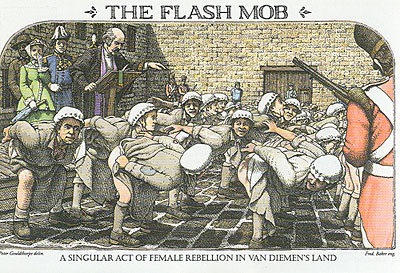

Use of term "flash mob" dates back to 1800s Tasmania?

Technology for parents to spy on kids

The San Francisco Chronicle has a great article on the rise of technologies for parents who want to spy on their kids: web-bugs, car-trackers, and GPS-enabled cellphones that covertly or openly spy on kids and rat them out to their parents:

Another company, Alltrack USA, offers a service that e-mails or calls parents if the car they're monitoring exceeds a certain speed or leaves a defined geographic area. DriveCam, which now installs cameras in fleet vehicles, plans to offer a monthly service to parents and teens next year that will let them watch video clips of their driving and receive coaching from driving experts.CarChip-type devices differ from the "black boxes

Art installation: 180,000 lumpy clay people

An English sculptor, Antony Gormley, has produced an installation of 180k hand-made clay figures that stand in a giant hangar-like building as part of an art show in Sydney, Australia:

For the Biennale, Gormley has shipped out his Asian Field, an installation of 180,000 hand-sized clay figurines. Three hundred and fifty villagers in southern China individually crafted the figurines in just five days from more than 100 tonnes of red clay. Together, the figurines form a vast sea of bodies that dominates the huge upper space of Pier 2/3. Lumpy and almost featureless, they eerily stare out with blank holes for eyes. As Gormley says, "The art is not there to be looked at; it is looking at you."

Link to egenerica's Flickr photoset, Link to Sydney Morning Herald article (via Make Blog)

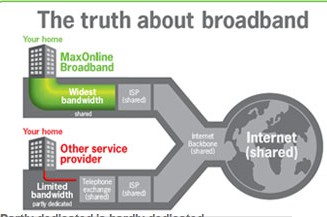

Ted Stevens "Internet of Tubes" mirrors Singaporean ISP site

Senator Ted Stevens' mind-bogglingly dumb explanation of how the Internet works ("it's made of tubes, it's not a truck") shares some eerie similarities with this stilted Singaporean ISP site. StarHub/MaxOnline's "Fat Green Pipe" page has lots of graphics ready-made to be remixed into a visual accompaniment to Stevens's presentation. Link (Thanks, Geoff!)

Senator Ted Stevens' mind-bogglingly dumb explanation of how the Internet works ("it's made of tubes, it's not a truck") shares some eerie similarities with this stilted Singaporean ISP site. StarHub/MaxOnline's "Fat Green Pipe" page has lots of graphics ready-made to be remixed into a visual accompaniment to Stevens's presentation. Link (Thanks, Geoff!)

Porneologisms: "Limbaugh" to become slang for "Viagra"?

"Taking a Limbaugh" has should become slang for "taking Viagra" in the adult entertainment world, according to this AVN article. Link (Thanks, Thomas)

Friday, July 7, 2006

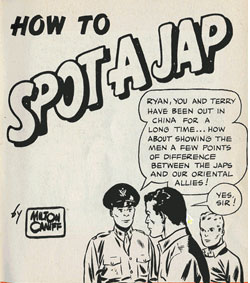

WWII US military comic: "How to Spot a Jap from 1942  An eleven-page publication illustrated by Milton Caniff (creator of the "Steve Canyon" comic). The Army provided this test to US Soldiers stationed in China during WWII. Link. (thanks, Ethan)

An eleven-page publication illustrated by Milton Caniff (creator of the "Steve Canyon" comic). The Army provided this test to US Soldiers stationed in China during WWII. Link. (thanks, Ethan)

Vintage timepieces with sexually explicit displays

|

|

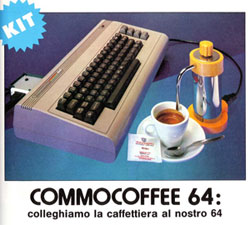

Vintage tech: Commodore 64 espresso maker plugin

Scanned from a 1985 issue of the Italian computer magazine Microcomputer: a coffeemaker timing device for the Commodore 64. Link (thanks, Se?or Tonto) Scanned from a 1985 issue of the Italian computer magazine Microcomputer: a coffeemaker timing device for the Commodore 64. Link (thanks, Se?or Tonto)

The 40-page tract from 1892 is a fun read, mainly for the relish Faulkner takes in describing the carnal urges that get stirred up in people when they dance:

What is this ad for?

|

The Internet, a series of tubes -- for children.

Xeni Jardin: Danny Silvermansays,

Link Previously: T-shirt design: "The Internet, a Series of Tubes" |

US gov. memo to federal agencies mandates laptop security

Xeni Jardin: Federal civilian agencies have just over a month left to comply with new guidelines mandating encryption and two-factor authentication for notebook computers:

The memo follows a wave of high profile data thefts and major security breeches involving remote access or the theft of government laptop computers containing sensitive personal information. The official memo (PDF)from the executive office of the U.S. president stipulates that all mobile devices containing sensitive information must have their data encrypted. The recommendations also say that two-factor authentication must be used for remote access, that remote access must time out after 30 minutes of inactivity, and that all data extracts must be logged. The memo does not detail any specific technology recommendations beyond this broad outline, presumably leaving agencies to decide on their own specific implementations.Link to Security Focus article (Thanks, Mike Outmesguine!) |

Stephen Hawking turns to Yahoo Answers for help

Mark Frauenfelder:  Even Stephen Hawking gets stumped once in a while. He posted the following question to Yahoo Answers: Even Stephen Hawking gets stumped once in a while. He posted the following question to Yahoo Answers:

"How can the human race survive the next hundred years?" Link |

Slides for Ted Stevens's "it's made of tubes" speech

Cory Doctorow:  Here's a set of homemade powerpoint slides to accompany Senator Stevens's hilariously craptastic "the Internet is made of tubes" speech. Link (via Vertical Hold) Here's a set of homemade powerpoint slides to accompany Senator Stevens's hilariously craptastic "the Internet is made of tubes" speech. Link (via Vertical Hold)

Update: Patrick sez, 'The original slideshowof Senator Ted Stevens' "Internet is made of tubes" speech was Meryl Yourish's.' Company will archive 200k pages onto 2" nickel square

|

"

2006-07-11 00:54:00,Tribe.net self-censoring to conform with 2257 porn laws?

Friday, December 9, 2005

Tribe.net self-censoring to conform with 2257 porn laws?

Author and sexblogger/podcaster Violet Blue tells Boing Boing that popular social networking site Tribe.netis proactively, voluntarily applying 2257 laws to its members and service architecture.

This makes approximately zero-to-the-tenth-power sense. Tribe is not a producer of content, they're a forum for end-users to communicate and share content they create or collect. What's next? AOL, Microsoft, and Yahoo ban jpeg attachments because there's no way to enforce age documentation for amateur nudie shots swapped by users of those free email services?

Two weeks ago Tribe asked me for a phone meeting; I didn't know what it was about but I figured it had something to do with Tribe's mature content. They explained to me in a half-hour conference call that they were gearing up to change Tribe's architecture (entry pages, etc) to conform to updated 2257 laws, which are record keeping requirements.

The federal law now requires website owners to keep *physical* records documenting, among other things, that "a book, magazine, periodical, film, videotape, digitally- or computer-manipulated image, digital image, picture, or other matter that contains a visual depiction of an actual human being engaged in actual sexually explicit conduct" is over the age of 18. Visual depictions *after* 1990, mind you.

(...) I think they are making a huge mistake, based on a law that is unenforcable. The law violates privacy -- I was sent the 2257 information for the porn performers I featured in my last podcast. I now have enough information to steal the actual identity, and stalk, every performer in that film. They performers don't even know I have that information, or who else might have it as a legal requirement, and nothing makes me more uncomfortable than having that information in my posession.

The law is meant for primary and secondary producers of porn, not online communities. The law violates our federal right to freedom of speech. The law is obstensibly created "to protect children from being exploited as [porn] performers", not healthy adult enjoyment of human sexuality. In truth, 2257 laws are less about protecting children from porn exploitation, but instead about regulating porn businesses, free speech and healthy adult sexual expression into unfesability.

Link to Violet Blue's blog post. Linkto text of law.

Previously on Boing Boing: Bad news for free speech: "Children's Safety Act" passes in House Rotten.com: gapingmaw, othersites shut in anticipation of 2257

Image: Jacob Appelbaum.

Boing Boing: Tribe.net pre-emptively censors groups in fear of fed ...

| Previous posts on Boing Boing related to 2257 (Link) and Tribe.net's self-censorship (Link). Image: Jacob Appelbaum. posted by Xeni Jardin at 11:58:14 AM ... ★http://www.google.com/search?q=2257&hl=en&lr=&domains=boingboing.net&sitesearch=boingboing.net&start=0&sa=N |

"

2006-07-11 01:29:00,Taking Back the Web

http://news.com.com/Grassroots+taste+makers+define+opinions/2009-1025_3-5942440.html?tag=ne.tbw.nav

Day 1 ENTERTAINMENT

Grassroots 'taste makers' define opinions

By John Borland

Staff Writer, CNET News.com

November 14, 2005 4:00 AM PT

Late on a Sunday evening last month, a caravan of mildly intoxicated moviegoers wound their way down a dark gravel road to a shooting range at the outskirts of Austin, Texas.

Most of the cars were coming from an advance screening of the film "Domino which included an appearance by its screenwriter. The studio had supplied drinks at the theater and was sponsoring a shotgun-toting after-party at the insistence of Harry Knowles, whose "Ain't It Cool News" site of rumors, reviews and industry gossip has a wide following from "fanboy" circles to studio offices.

Hardly a typical release event--but well worth the price of a few liability lawyers to put Knowles in a good mood. For he and others like him are, in effect, defining America's tastes.

"I'm sure we made studio lawyers go into hissy fits said the flame-haired, larger-than-life Knowles, 33, who called the movie "one hell of a film" in a subsequent review posted on the Web site he founded a decade ago. "But still, we actually got them to loosen up and have fun with their own movie, which is something that rarely happens in this industry."

If Knowles' ways seem unconventional to the Hollywood establishment, they are entirely appropriate for the maverick sphere he represents: an expanding universe of opinionated blogs, fervent fan networks and other communities, where the power to confer popularity--or at least the fragile aura of "buzz"--can appear virtually overnight.

Like the Web itself, the impact of such grassroots opinions has grown geometrically to change the way hits are made in movies, music and television. Their significance goes far beyond the realm of entertainment, fundamentally recasting the way opinions are shaped in a society whose sensibilities have been saturated by mass-media campaigns for generations.

The undeniable influence of these organic taste makers has been made possible by the rise of blogs, tags, collaborative bookmarks and other so-called social technologies that are fulfilling some of the utopian objectives espoused in the early days of the Internet, when it was hoped that the Web would empower the individual and dismantle communication barriers across the globe. Many of those altruistic goals were vastly overshadowed by mass commercialization. But, in the years since the dot-com meltdown, they've been resurrected with a new generation of digerati who are developing and exploiting the social aspects of the medium.

"Media has traditionally been pushed down, from the companies at the top. But in the 21st century, it is increasingly pushed up from online communities said Eric Garland, chief executive officer of Big Champagne, a company that taps peer-to-peer networks for data on what's most popular on the networks. "The file-sharing community is a good reflection of the marketplace precisely because there is no push mechanism."

For media and entertainment companies seeking tomorrow's fans, this can be a bewildering frontier. In the last decade, average marketing costs for a Hollywood film have more than doubled to almost $35 million, according to the Motion Picture Association of America, but box-office attendance has continued to decline.

It's not that Rolling Stone, corporate radio stations and big-city movie critics no longer help sell tickets and records. But they're increasingly sharing their influence with a more democratic landscape of MP3 blogs and MySpace friends lists, in which a rave review or free download can reach tens or even hundreds of thousands of people.

Continued: Roots in 'Star Trek' conventions...

Day 2 WIKIS

How wikis are changing our view of the world

By Daniel Terdiman

Staff Writer, CNET News.com

November 15, 2005 4:00 AM PT

Moments after the eye of Hurricane Katrina made landfall along the Gulf Coast on Aug. 29, news agencies everywhere rushed to report the story. But among the quickest to begin offering comprehensive coverage wasn't a formal news organization at all.

Instead, it was a loose collection of self-appointed "citizen journalists" reporting, linking and photographing from Louisiana and around the world. And the organization for which they were working, called Wikinews, wasn't paying them a dime.

"With all of that bad news, it's nice to know that at least one cool thing has emerged from this: The Katrina Information Map, which brings together the power of wikis and Google Maps to create a useful public resource for tracking or reporting flood damage former Louisianan Matt Barton wrote on the blog Kairosnews. "I see that most people are using the service to inquire about loved ones or report flooding on various streets."

this way comes

A wiki is a group of Web pages that allows users to add content, as on an Internet forum, but also allows others (often completely unrestricted) to edit the content. Wiki is sometimes interpreted as the acronym for "what I know, is which describes the knowledge contribution, storage and exchange up to some point. "Wiki" with an uppercase W and WikiWikiWeb are both used to refer specifically to the first wiki ever created (March 25, 1995). The name is based on the Hawaiian term wiki, meaning "quick "fast" or "to hasten."

--Source: Wikipedia

News is one of the most effective uses of an oddly named technology created in 1995 by a Portland, Ore., programmer named Ward Cunningham, which was based on the idea that information should be shared openly and remain accountable to everyone. Known as "wiki the software allows the creation of Web pages that can be edited indefinitely by anyone with access, regardless of who wrote the original work.

Although initially conceived as a form of communal publishing, the wiki is quickly evolving into a multipurpose interactive phenomenon. As evidenced in the aftermath of Katrina and the London bombings a month earlier, wikis can be a life-saving resource that provides real-time collaboration, instant grassroots news and crucial meeting places where none exist in the physical world.

The popularity and proliferation of wikis are particularly significant in an age of increasing distrust of mainstream media. In many ways, wikis are emblematic of the democratizing principles of the Information Age that seek to give voice to ordinary citizens.

"With the distributed nature of the Internet, you now have the ability for people with common interests to rapidly aggregate themselves and apply their nearly unbounded knowledge of different subjects into cohesive organization in a matter of hours said Rob Kline a product manager for Marchex who helped create the KatrinaHelp.info wiki. "Because it's distributed, it's global, so when I have to go to sleep, someone else can pick it up and keep working on it."

Wikis began in various forms, but it was the online encyclopedia known as Wikipedia that propelled the concept into the popular consciousness. Wikipedia and Wikinews were created by the same nonprofit organization, Wikimedia Foundation, and are available free of charge.

Online collaboration tools are changing the way individuals and companies share information.

As an indication of Wikipedia's growth, the open-source encyclopedia tallied more than 814,000 articles as of this writing, in English alone. Although Wikipedia undoubtedly owes at least some of its popularity to the pursuit of trivia that is a hallmark of the Web, it has also fundamentally altered societal attitudes about access to information.

For all its benefits, some worry that those who participate in sites like Wikipedia or Wikinews are more interested in pursuing an agenda or personal opinions than the kind of accurate documentation expected of professionally edited resources like the Encyclopedia Britannica.

Continued: From weddings to Dungeons & Dragons...

Day 3 TAGGING

'Tagging' gives Web a human meaning

By Daniel Terdiman

Staff Writer, CNET News.com

November 16, 2005 4:00 AM PT

If you've been to a technology event recently, especially one with a high concentration of digerati, you may have seen someone stand up and tell everyone what the event's Flickr tag is.

It may sound like another language, and in a way it is: Flickr is a popular photo-sharing service that allows anyone to view most of the more than 50 million member-submitted images it hosts. Tags, meanwhile, are the searchable keywords the individuals can assign to either their own images or to those of nearly anyone else that say something about the information--the defining characteristic of Flickr and a growing number of other online services.

"In Flickr, tags worked because they were fundamentally social said Stewart Butterfield, Flickr's co-founder. "By agreeing on a tag in advance, users could collectively curate collections of photos in a dead simple way. Now we see people announcing at events, 'The tag for this is baychi05' and stuff like that."

The idea behind tagging may be irresistibly simple, but its ramifications are enormous and complex. For more than a decade, the primary way to categorize and find information on the Internet was through the automated algorithms of search engines, a process at once laborious and highly imprecise. Tagging has quickly gained popularity because it allows human beings to bring intuitive organization to what otherwise would be largely anonymous entries in an endless sea of data.

Also known as "folksonomies tagging systems are usually created by users themselves, rather than site owners, and make many online services far more accessible and useful than they had ever been before. The practice brings a social context to such resources as blogs, shared bookmarking, photography and even books.

Moreover, beyond its practicality, others find a philosophical significance in tagging because it is consistent with the social thinking often associated with the beginnings of the Internet. What many fans of tagging like best is that it is a system that empowers individuals. And after years of users trying to find their way around Web sites using categories defined by a small number of people running those sites, tagging is a huge relief.

"Tagging" is a term used to describe human indexing of material on the Web, which in theory makes content more intuitively found and shared. Tagging systems are also known sometimes as "folksonomies"--a combination of "folk" and "taxonomy"--as well as "shared bookmarking."

"We've had this decades-long program of top-down metadata. People (were asked) to go out and become familiar with one ontology and to make sure data is categorized like this. But people are not very good at this said Cory Doctorow, an editor of the technology culture blog BoingBoing and the European outreach coordinator of the Electronic Frontier Foundation. "I think what's completely right about folksonomies is asking people to do something for their own benefit, to have them organize their own information and then find the accidental or fortuitous positive externalities."

Because tagging is used as an indexing tool and as a way to search for information, both in discrete databases or across the Internet, some say it is conceivable that the technology could one day give search engines like Google a run for their money.

Brad Hill, an author who has written about search engines, sees tagging at this stage as a tool for collaborative social use, not for universal searching. But he added that tagging could become so deeply embedded in the social fabric that "tag clouds"--large groupings that collectively cover many areas of information--could one day become the first search choice for many people.

Continued: 'A gigantic tag cloud'...

Day 4 MAPS

Mapping a revolution with 'mashups'

By Elinor Mills

Staff Writer, CNET News.com

November 17, 2005 4:00 AM PT

Even before Google gave its blessing, Paul Rademacher was hacking away at the code behind its mapping application so he could mix it with outside real estate data and see exactly where homes listed for sale were located in the San Francisco area.

Little did the computer graphics expert know that his HousingMaps.com, which combines a Google map with house listings from the popular Craigslist community, would be the start of an Internet phenomenon. Although Rademacher created his site about two months before Google publicly released its application programming interface--the secret sauce that allows developers to create their own recipes with its maps--the company wasn't angry.

In fact, Google hired him shortly thereafter.

"Now we see that all along there has been a huge amount of interesting information tied around location Rademacher said. "Before, they had no way of expressing that and doing anything useful with it."

With such "mashups"--hybrid software that combines content from more than one source--digital maps are quickly becoming a centralized tool for countless uses ranging from local shopping and traffic reports to online dating and community organizing, all in real time and right down to specific addresses.

Online mapping is evolving into a historic nexus of disparate technologies and communities that is changing the fundamental use of the Internet, as well as redefining the concept of maps in our culture. Along the way, map mashups are providing perhaps the clearest idea yet of commercial applications for the generation of so-called social technologies they represent.

They are, in a very real sense, bridging the gap between the virtual and physical worlds.

"This information has been on the Web for years said Mike Pegg, a Canadian programmer who runs a site called Google Maps Mania. "The map is all of a sudden bringing this information to life for us. I think it has inspired a lot of people."

So prolific has the mapping movement become that Pegg has dedicated his site to documenting the staggering growth of mashups. He estimates that at least 10 mashups are created every day, each providing data that pop up in info balloons from the digital pushpins dotting various online maps.

Not surprisingly, this unprecedented interest is forcing change at old-world cartography institutions. Just last week, Rand McNally announced a new online mapping service of its own called MapEngine, which will allow businesses to integrate maps, directions and location search functionality into their Web sites. But such established companies will increasingly compete with free applications that have sprung up organically on the Web.

The term "mashup" was first used in pop music when artists and DJs began playing two songs simultaneously. In technology, it refers to a Web site or application that combines content from multiple sources but appears seamless upon use. Although used for various software, mashups became an unparalleled phenomenon in digital cartography because of the relatively easy ability to overlay all types of data on an online map with tools from such companies as Google and Amazon.

Already, hundreds of mashups overlay maps with everything from such practical information as gas station prices, hurricane movements, hot springs sites and crime statistics to the more entertaining if not frivolous, including photos of urinals, UFO sightings, New York movie locations, taco trucks in Seattle and Hot People by ZIP Code, a mashup of Google Maps and the HotorNot.com Web site.

This wildfire popularity has touched off feverish competition among the major portals that provide mapping services, especially since Yahoo, Microsoft's MSN and Google all released their map programming software to the public. But another reason cited for the boom in map mashups is one of hardware, specifically the processor speed and storage capacity needed for satellite photos and other resource-hogging images.

"They are taking off because the hardware has gotten to the point where it is possible and the software has achieved a bit of maturity, especially with Google Maps said Rich Gibson, co-author of the book "Mapping Hacks." "Until very recently you couldn't effectively do mapping work on a personal computer."

Hardware and software aside, however, it is the ability for anyone to add information to a map that is increasing the usefulness exponentially and has inspired the mashup wave.

A case in point is Gmaps Pedometer, a widely distributed mashup that records distances traveled during a running or walking workout.

Continued: Trains, potholes and real estate...

Day 5 YOUTH

The 'millennials' usher in a new era

By Stefanie Olsen

Staff Writer, CNET News.com

November 18, 2005 4:00 AM PT

The future can be found in the virtual stacks of the International Children's Digital Library.

The "simple search" feature at the Web site, which was designed in part by schoolchildren, provides as many as 50 choices to find the right title while displaying large buttons that link to fairy tales, adventure stories or books designed in favorite kid colors. It also offers personalized bookshelves and three types of software to read them, including a child-inspired viewer that shows pages in a spiral rack so that kids can jump to any page.

It's hardly a sophisticated algorithmic index, but it makes perfect sense to children who may not know how to search like an adult or spell a keyword. That is precisely why the University of Maryland, which built the site, continues to invite children to test its software and suggest new designs.

"If there's only one way to find or read a book, to a child it doesn't make any sense said Allison Druin, associate professor of the university's College of Information Studies and director of its book project, which was started in November 2002. "Our traditional educational tools limit how children access information to learn or fit us into one way of learning things."

The library offers an important view into the minds of what some sociologists are calling "the millennials"--a generation of children and teenagers who came of age at the dawn of the millennium.

Members of this generation are thought to be adept with computers, creative with technology and, above all, are highly skilled at multitasking in a world where always-on connections are assumed. Their everyday lives are often characterized by immediate communication, via instant messenger, cellular conversations or text messaging. No member of this generation, it can be assumed, would ever wait on a street corner for a late friend.

The changing ways that members of this generation can learn, communicate and entertain themselves are a primary reason behind the viral popularity of socially oriented technologies such as blogs, wikis, tagging and instant messaging. Children who were born when Netscape Communications went public are now 10 years old and have been raised on a steady diet of digital technologies that have fundamentally shaped their notions of literacy, intelligence, friendship and even the anxious adolescent process of learning who they are.

For their grandparents, the bicycle was a symbol of childhood independence. Today, for many kids and young adults, it is the Internet.

"It consumes my life said Andrea Thomas, a senior at Miami University. "If I'm not texting my friends over the cell phone, I have my laptop with me and I'm IM'ing them. Or I'm doing research on Google. Honestly, the only reason any one of my college friends use the library is for group meetings."

"Millennials" is one term sociologists use to designate those youths raised in the sensory-inundated environment of digital technology and mass media at the millennium. Unlike Gen X, which referred generally to people born in the 1960s and 1970s, this generation has yet to carry a name popularized by mainstream culture. Also known as "Echo Boomers as the children of Baby Boomers, millennials were born from the 1980s on.

Jonathan Steuer, technology consumer strategist for Iconoculture, a research firm, said those like Thomas are simply using today's technologies to express a sense of belonging that young people have always desired. "What sets millennials apart is that they use technology to push the boundaries of the values that have been associated with their generation in ways not possible before."

By only their seventh birthday, most children in the United States will have talked on a cell phone, played a computer game and mastered a TV-on-demand device like TiVo, much to the amazement of technically challenged parents. By 13, researchers say, the same children will have gone through several software editions of instant messaging, frequented online chat rooms and downloaded their first illegal song from BitTorrent.

College-age millennials will likely own a laptop and take for granted ubiquitous broadband Internet access. They may also be intimately familiar with the feeling of "highway hypnosis"--the ability to drive or multitask with little memory of the process of getting there.

Their inevitably short attention spans are the reason Seymour Papert of MIT's Media Lab coined the term "grasshopper mind" five years ago, for the inclination to leap quickly from one topic to another. A mathematician and founder of artificial intelligence, Papert addressed the effects of this behavior as far back as 1995 in congressional testimony about technology and learning.

"The question at stake is no longer whether technology can change education or even whether this is desirable Papert wrote in his testimony. "The presence of technology in society is a major factor in changing the entire learning environment."

Continued: Cyberspace replaces the mall...

GROUND ZERO

The law of 'spontaneous order'

By Declan McCullagh

Staff Writer, CNET News.com

November 14, 2005 4:00 AM PT

Do technologies like collaborative Web sites, methods of "tagging" photos and documents, and mapping-related projects really represent the next Internet revolution?

That's the buzz. Web bookmarks manager Delicious has received a round of funding from Amazon.com and others; the Web 2.0 conference last month in San Francisco was sold out; video-sharing companies YouTube and Revver also have landed financing. Skype's $2.6 billion price tag deserves a mention too.

In an eerie echo of the 1990s boom, Wired magazine is touting the world-shaking consequences of the Internet today. Compared with the average Google user, writer Kevin Kelly concludes, "I doubt angels have a better view of humanity."

It's true that these developments are useful, even fascinating. But I've been using the Internet since 1988, making me probably just enough of an old-timer to say we should view them through the wide-angle lens of history.

So to put this ostensibly new-world order in the proper perspective, it helps to recall the historic computing breakthroughs that made the modern Internet possible. Even if today's technologies do usher in a new digital society, they may simply represent the culmination of many advances that have long been in existence but are finally coming together by serendipity if not design--an example of what late Austrian economist F.A. Hayek called "spontaneous order."

It wasn't too long ago, for instance, that researchers at the University of Minnesota invented a novel way to catalog and retrieve information on the Internet.

Instead of adopting the free-form approach of the Web, Paul Lindner and Mark McCahill wanted a well-structured hierarchy for pages. Their resulting text-based approach proved to be simple for users and programmers to understand, perfect for devices with tiny screens, and a boon for the visually impaired.

The year, of course, was 1991 and that invention was called Gopher. It soon became as widespread as its eponymous namesake, thanks to volunteers who built search engines around it (one was named Veronica), contributed technical tweaks, and offered server space at no cost. Some Gopher aficionados believe that the protocol would have triumphed over the World Wide Web had the University of Minnesota not started to demand licensing fees.

The venerable Usenet was an even more revolutionary development at the time. Conceived by Duke University graduate students Tom Truscott and Jim Ellis in 1979, it began as a project to let people at different Internet sites chat with one another by exchanging public messages.

Continued: The birth of the FAQ...

PREDICT THE FUTURE - Reader Wiki

"

2006-07-11 02:00:00,CCC Business Model,

1990年代半ばのContent brings Community brings Cashのビジネスモデルは現在も生きている。

インターネット利用者の80%は毎日のように検索をしており、これが巨大な仮想空間でのコミュニティを作っている。このコミュニティが高校をクリックすることにより、Googleほかの検索エンジン企業だけでなくそのアフィリエイト企業にも莫大なキャッシュを生み続けている。

<試算> 5?x24x90x12millions=$1.3Billion

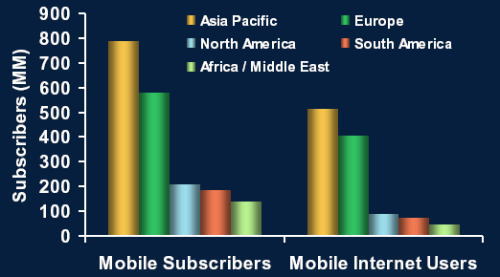

マーケティングの視点から見ると、こうしたコミュニティは伝統的なメディア(新聞、雑誌、TVなど)とは比較にならないほどきめ細かなデモグラフィックを提供している。今後は、モバイル(podcastsやvideo-phones)により生み出されるコンテントが主流になってくるのではないか。<日本ではすでにモバイル(携帯電話)によるコンテントが主流になっていると思われ、ブログスフェアでは日本語権のブログが英語圏のそれを追い抜いたことが裏づけている。>

2006-07-11 02:14:00,CNET News Downloads

|

The tax man cometh after iTunes Internet shoppers accustomed to tax-free digital downloads may be in for an unpleasant surprise from their state. (5 pages, 347 KB file) |

|

Microbe-managing Mother Nature This three-part series features scientific advancements that use nature to make natural gas, pesticides and electronics. (10 pages, 684 KB file) |

|

Silicon money The tech industry reverses its strategy and spends millions to buy influence in Washington. (16 pages, 1 MB file) |

|

Taking back the Web A new generation weaned online is using wikis, blogs, tagging and other new technologies to return the Internet to its social roots. (21 pages, 237 KB file) |

|

India's tech renaissance Beyond offshoring, a new powerhouse is in the making. Led by a young work force, the country of 1 billion people is expanding into all things technology. (9 pages, 1600 KB file) |

This special series offers realistic solutions on key issues involving technology, its business and relevant policies.

|

Homeland security: The price of safety The U.S. government's multibillion-dollar drive for homeland security has produced a boom in antiterror technologies. At the same time, it has created problems ranging from industry confusion to lack of basic accountability, and privacy concerns are higher than ever. (20 pages, 4057 KB file) |

|

Broadband: Breaking the digital gridlock High-speed Internet access is rapidly evolving from a Web-surfing luxury into an everyday necessity. But the development of broadband technology remains stunted by market uncertainty and mind-numbing bureaucracy. (24 pages, 2032 KB file) |

|

Offshoring: Reality behind the politics In a special series, CNET News.com offers tangible steps to maintain America's leadership in technology. (38 pages, 4209 KB file) |

Previous report PDFs

- Me TV: Finally, you are in control

April 11, 2005 (1449 KB file) - Japan's sun rises again

December 8, 2004 (4576 KB file) - South Korea's digital dynasty

June 23, 2004 (1768 KB file) - Bigger blue

June 14, 2004 (1780 KB file) - Playing for keeps

December 9, 2003 (148 KB file) - Corporate Classrooms

Novemeber 11, 2003 (320 KB file) - Vision Series 4: Industrial evolution

Part 1: Computers replace petri dishes

June 2, 2003 (136 KB file)

Part 2: Wall Street turns dollars to digits

June 10, 2003 (155 KB file)

Part 3: Intensive care for medical data

June 16, 2003 (154 KB file)

Part 4: The high cost of national security

June 23, 2003 (149 KB file)

Part 5: Hollywood's digital blockbuster

June 30, 2003 (176 KB file)

- Digital remix

May 28, 2003 (11 pages, 305 KB file)

- Mother of invention

April 11, 2003 (11 pages, 216 KB file)

- It's a buyer's market

February 11, 2003 (12 pages, 227 KB file)

- Nothing but air

February 3, 2003 (18 pages, 399 KB file)

- Vision Series 3

December 2, 2002 (88 pages, 1.24 MB file) - Day 1: Security (17 pages, 288 KB file)

- Day 2: Web services (18 pages, 284 KB file)

- Day 3: Open source (20 pages, 310 KB file)

- Day 4: Personal technology (17 pages, 282 KB file)

- Day 5: Wireless (16 pages, 289 KB file)

- A mortal Microsoft

October 11, 2002 (18 pages, 436 KB file)

- E-Terrorism

August 26, 2002 (13 pages, 343 KB file)

- China's new dynasty

July 9, 2002 (16 pages, 430 KB file)

- Vision Series: Tech chiefs dictate the future

June 10, 2002 (68 pages, 5.7 MB file)

- Vision Series: Survey results

June 10, 2002 (11 pages, 85 KB file)

- Cracking the nest egg

April 26, 2002 (20 pages, 398 KB file)

- Sun's Java jigsaw

March 28, 2002 (22 pages, 429 KB file)

- The Gatekeeper: Windows XP

October 17, 2001 (26 pages, 422 KB file)

- A bitter pill

September 26, 2001 (9 pages, 142 KB file)

- Privacy vs. safety

September 17, 2001 (3 pages, 142 KB file)

"

2006-07-11 07:16:00,vloggercon

ビデオブログ「ブイログ」、目指すは映像の大衆化6月にサンフランシスコで開催されたビデオブログ(ブイログ)カンファレンス「Vloggercon」。そこでは、ブイログのスタイルについて活発に意見が交換されていた。2006/06/20 18:04

ビデオブログ「ブイログ」、目指すは映像の大衆化6月にサンフランシスコで開催されたビデオブログ(ブイログ)カンファレンス「Vloggercon」。そこでは、ブイログのスタイルについて活発に意見が交換されていた。2006/06/20 18:04

- Vloggercon: Where everyone's the media

- 米「ビデオブログの女王」争奪戦が勃発か?CNET Japan Staff BLOG | Tracked: 2006/07/06 15:23 RocketBoomといえば、ビデオポッドキャストの草分けのひとつで、日本版も...

- 視聴者の学級崩壊で仏壇と化していくテレビSeekPC.com | Tracked: 2006/06/25 23:58ビデオブログ「ブイログ」、目指すは映像の大衆化 海外旅行雑誌の草分け的存在だったエイビーロードが休刊するそうだ。時代の流れという意見が多い。すでに内容がインタ..."

2006-07-11 06:47:00,YouOS

Take a look at YouOS

MIT, Stanford, Caltechの学生4人が昨年末からオープンソース形式で開発を始めた。言語はPython, php, Javascript, Pascalなどを使い分けているようだが、開発の仲間とのコミュニケーションにWordPressを使ったブログ、開発ドキュメント作成はTrac社のwikiを活用し、フォーラムにはphpbbsを使って、YouOSだけでなくこの上で動くアプリケーションまで同時進行で開発を進めている。4人のリーダーは現在サンフランシスコとシリコンバレーに住んでいるがどこに住んでいようが問題外であろう。開発資源は、人間が住む現実のこちらではない、あちらの世界にある。それは瞬く間に地球規模になってしまう。開発開始半年で試用版(彼らの定義ではイプシロン0.11版)がリリースされている。アプリケーションも150がテストされているとの話(これもあちらの世界で聞いたこと)

YouOSサイトを覗くだけでも、若者たち(geeks)がいかに楽しく、面白く開発に取り組んでいるか、その雰囲気と熱気が伝わってくる。えっ、感じられない?・・・とすると、それはあなたに感性が不足で、情緒力が不十分ということかも知れない。優れた記憶力、論理力、問題回答能力だけでは、開発者の情熱ましてやその心を理解することはできない。その心に共鳴したあちらの世界の人たちが一緒に開発に取り組んでいる。

最近のslate.com記事、Where's My Google PC? (July 3, 2006, at 1:13 PM ET )で Paul Boutin がYouOSに触れている。WebベースのOSなどないという頭でっかちにわからせる効果はあるという。90年代に流行ったNetwork PCとかThin Clientというのが、いまやGoogleがひそかに世界のどこかで開発しているのではとの噂の真偽を推し量る格好の材料でもある。

このPaul Boutinの記事を引用して、CNET News.comでRafe Needlemanが、YouOS: A very cool science experiment(July 7, 2006 4:56 PM PDT)という記事を書いている。ここからは日本語の紹介記事が7月10日に書かれているのでそちらを参照されたい。

これからYouOSがどんな展開をみせるのか楽しみである。"

2006-07-11 14:46:00,rss

購読

購読

RSSとは - おすすめRSSリーダー"

2006-07-11 16:56:00,FeedBurner BuzzBoost

"

2006-07-12 11:11:00,Re-birth of a salesman,

近年Webが営業プロセスをどう変えたか、購買機能の効率化を狙った伝統的なCRMの欠点は何かを検討する。またIT活用と新しい営業マンを育てる道具となる Operational Business Intelligence についても紹介する。

2006-07-13 11:46:00,★Junk Trackback

88.198.241.110 88.198.252.148 61.129.102.208 205.177.79.121 213.200.246.7 219.240.113.2 24.234.200.113 68.3.26.145 88.198.252.149 202.71.102.94 72.20.3.58 88.198.241.109"

2006-07-15 14:03:00,※海外旅行客

夏の季節に限らないが、旅行客が多いときは交通費、滞在費がかさむ。感覚的に、オフ時の費用の2倍を覚悟したほうがいいのだろう。

一ヶ月先にアメリカに出発する便を予約しようと思ってインターネットで調べた。八月一杯まで、空席がほとんどない状況である。仕方なく旅行業者に「キャンセル待ち」の予約を依頼した。はじめてのことである。

過去20数年、仕事で海外を飛び回ることが多く航空券の手配はセクレタリに頼むだけでなく自分でもオンライン予約をすることが多かった。時代とともに予約の仕方がかわりその利便性は進化してきた。

いまや学生や主婦も手軽にインターネットで旅の予約ができる時代である。いろんな旅行商品が、バーチャル世界で紹介されており、日毎に替わっている。旅行業者は時間との戦いであり、利用者への利便性提供に勝つことが生き残りの条件になっている。

利用者側に選択権があり、その範囲は広がっている。自分はこれまで各地を点々とする、日程も頻繁に変更になる、という条件を満たすために試行錯誤の結果、UnitedとAmericanを利用することが圧倒的に多くなった。個人旅行もこの二社を利用するのが多い。

今回の目的地はアメリカ南部の都市である。成田からサンフランシスコあるいはシカゴ、アトランタ、ダラスといったハブ空港までの国際線チケットを買ってあとは現地で格安国内チケットを買うという手もある。しかし、今回の一番の問題はエコノミークラスを前提としたときだが「空席がない」ということがわかった。マイレージ特典でビジネスクラスも探したが八月一杯は満席であった。考えることは万人ほぼおなじなので妙案が功を奏すことも少ない。

結局、自分であれこれ調べて思案する時間がもったいないので業者に「キャンセル待ち」を頼んだわけである。空港使用料、燃料代、税金などをいれて25万円!これがオフのときだと10万円くらいというから驚きである。1~2万円が2?3万円になる「2倍」とは、負担金の大きさが違う。

ところで、海外旅行者数はどうなっているのかと気になって調べた。LINK"

2006-07-15 21:32:00,※広大な露天風呂でオーロラ鑑賞!

asahi.comトラベルに「テーマで行く旅」というコーナーがある。至福のザルツブルグ音楽祭プレミアムツア、地中海・エーゲ海15日間、アルプス三大秀峰とスイス氷河特急10日間など興味引かれる企画がたくさんある。どれもこれも美しい写真が掲載されており、こんな美しい自然に触れ、自分の眼で写真を撮りたいと思ってしまう。

このサイトに限らないが旅行サイトを眺めているだけで世界旅行をした気分にもなってしまう。数年前に比べるとWebページのコンテンツと表現手法は非常に洗練されてきた証拠であろう。

さきの企画ツアーのなかに「50歳からの海外旅行」というのがある。今月のおすすめは、ベテラン添乗員・岩本由起子レポート「私のおすすめ マッターホルン(スイス)」であるが、ここは一度行ったことがある。仕事の合間を縫って、日本の出張者たちを案内した。案内というのは私自身がツアーコンダクタ(フライト・ホテルの予約、通訳、運転手・・・という男芸者)であったためで、その実マッターホルン地域ははじめてであった。

インターラーケン、グリンデルワルド、ユングフラウなどなつかしい名称地も紹介されている。氷河特急、登山列車を乗り継ぎ、標高3500メートル地点まで普段着で、女性でもハイヒールを履いた普段の格好でもいけるところである。われわれは、ジュネーブ(だったかチューリッヒ)でレンタカー(メルセデスベンツ!)を借り、4人の出張者を乗せて旅をした。仕事の合間であったため、長距離を日帰りで行った。

いまも鮮明に記憶に残るのは、大自然の美しさである。カメラを持っていなかったのが残念であるが、だからこそ脳裏には強烈な印象が残っているのだろうか?

車だからこその自由な行程で、気が向くままに途中停車して、遠くの風景に見とれ、湖畔で一服し、あるいは小さな骨董店に立ち寄り記念の品を買ったりした。骨董店というが、じつは田舎の村のリサイクルショップみたいなもので、たまに訪れる観光客のために家族がやっている静かなたたずまいの店である。アメリカでもそうだが、まわりの風景に溶け込み、そうした店自体が絵になる。思わず立ち止まりその雰囲気を味わいたいと思うのは私だけだろうか。運転手の特権で、結局は私が気に入ったところで「休憩しましょう!」「ちょっとトイレ!」「お土産でも見ますか?」などともっともな理由を付けて途中停車(駐車)したものである。そうした旅のつれづれに家族に買ったおみやげもたくさんある。いつか整理して飾ろうと思いながらそのまま押入れに眠っている。

この記事を書き始めたときの意図とはまったくちがう内容になってきたが、話を戻そう。「私のおすすめ・・・」は件の記事を見ていただければよい。『匠人が設計する旅』のひとつ―「火山と氷河の国アイスランド7日間」がわたしの目に留まったのが、もともと記事を書くきっかけだった。これからの旅の候補先としてメモしておこうと思った。以前にNHK「世界遺産」の中でも紹介されていたのが記憶のはしにあった。

|

|

| (写真)済んだ空気と美しい町並みのレイキャビック |

アイスランドとい国についてはほとんど何も知らない。土地の名前で知っているのはレーガン、ゴルバチョフによる首脳会談で有名になった「レイキャビック」くらいなものである。それも名前だけしか知らなかった。

このツアの案内を読むと、冬の風物詩オーロラ、豪快な間欠泉、氷河が溶け出した滝、地球の割れ目、そして広大な露天風呂といったキャッチフレーズが眼に飛び込んでくる。旅をしたい、すばらしい自然の美しさに触れたいという人間本来の願望(と私は思っている)に訴えかけてくる。

オーロラは昔々、北極圏上空を飛んだ飛行機の中から目撃したきりである。娘は友達の故郷というアラスカのフェアバンクスに遊びにいってオーロラを見たという。「父を差し置いてさきにオーロラをみたのか!」と悔しく思った。オーロラ観光を目的でいっても「見れなかった!」と良く聞くし、TV番組の企画でも、ながながと期待感を抱かせながら結局見れなかった(オーロラが出現しなかった)!」というドジというじゃ、しc乗車をコバカにしたような結果がよくある。だからこそ希少価値があって、「一度は見たい!」という期待感が高まっていき、憧れに似たものになっていくのだろう。「昔、飛行機の中から見た」と書いたが、じつはもう一回ある。それは、フィンランド、ヘルシンキからさらに飛行機で1-2時間北へ飛んだラップランドであった。しかし、それは眠れる夜、ホテルの窓から寝ぼけ眼でちょっと見た程度で証拠写真も取れなかった。私の中では、数分間はしっかりと見て写真にもキチット収めてはじめて「見た!」といえるのである。その意味では「まだオーロラをみていない」ということである。

|

|

|

|

| (写真上)人口の露天風呂「ブルーラグーン」/(写真下)「ブルーラグーン」で撮影したオーロラ |

そうしたオーロラ願望に訴えかけてきたのが、「オーロラ鑑賞は、9月から4月の八ヶ月間。一夜で2回ほど出現し、一時間程度。大きいオーロラは15分ほど。」とあったことである。しかも、オーロラがス告げんする確率は月に30%、7~10日」と書いてあり、これなら10日間滞在すればかならず見られる!と思った。さらに、レイキャビックから車で40分、硫黄の匂いと水蒸気が立ち込める地熱地帯にある露天風呂に入りながらオーロラを鑑賞できる!とあるではないか!これで一挙に、旅先の候補NO.1にランされてしまった。まあ、単純といえば単純な論理なんだが――。

・アイスランドのオーロラ

参考にツアー費用は、一人37万円。ロンドン乗継で20時間かかるのはしんどいかな。おなじ7日間だが現地での自由時間が多いアイスランド航空チャーター便でいくツアーは28万円で、飛行時間は12時間である。

費用はツアー内容を見ないとなんともいえない。現地で個人的な自由裁量で行動したいのなら自分で企画するほうが格安可も知れない。たとえば企画ツアーとおなじ出発日9月13日のブリティッシュエアウェイズでは往復126000円でロンドン途中下車で滞在することもできる。ただし、ロンドン・アイスランドともにホテル代が高い。中級でも一泊数万円と考えたほうがいいかもしれない。残念ながら特典が使えるSheratonはアイスランドにはない。"

2006-07-17 23:01:00,デジカメ

春に5代目のデジカメを買った。手ぶれ補正x高感度のCyberShot モデルDSC-T9である。6 Mega PixelのCCDを備えている。つまり、有効画素数600万画素で、2816x2112ピクセルの写真を撮影できる。これはA4サイズでプリント写真とおなじ品質で印刷できることを意味する。家庭で鑑賞する限りにおいては十分な精度である。A4印刷することは滅多にない。また、20インチ程度までのパソコンや家庭のテレビで見る場合は必要以上の精度である。第一、パソコン画面の精度は1024x768が多いため、これ以上の精度があっても表現しきれない。メモリ容量を消費するだけである。

6M(2816x2112)で撮った画像一枚の容量は、ファイン(カメラが撮影できる最高の品質)で3MBくらいである。1GBのメモリースティックであれば300枚以上撮影できる。38枚撮りフィルム8本分である。一枚3MBの写真であれば、30インチ以上のハイビジョンTV画面でもきれいに見れるのではないか?我が家の骨董品に近いテレビ(十数年前にある会社の桜祭り抽選会での特等賞で当った)しかないので、それを確認できない。

高精度のデジタル写真で良いのは、写真の一部を切り取ってパソコン画面いっぱいに表示しても十分な精度できれいに見れることである。縦横それぞれ1/3(面積で1/9)の大きさの部分を切り出しても画面表示の品質はほとんど変らない。これは、写真全体のサイズ、容量で1/10(300KB)にしても画面表示の品質はほとんど変らないということでもある。

それじゃ、最初から低品質(小容量)で撮ればいいではないか。1M(1280x960)スタンダードで撮れば、容量は3Mファインで撮ったときの1/10近くになり、3000枚も撮れる・・・という議論がある。そうした判断に結構迷うものである。品質とメモリ容量、現在の要求と将来の要求の折り合いをどう付けるかということである。

10年前はじめてスキャナーを買って古い写真をパソコンに取り込んだときもおなじ悩みがあった。デジカメのない時代、一枚一枚の写真は貴重であった。それらを子供たちのためにもデジタル化して大切に保存したいと思った。高品質で取り込むとパソコン/CD-ROMの容量を大量に食ってしまう。しかし品質面であとで後悔しないように当時の最高品質で取り込もうか・・・というジレンマである。いまではDVD一枚が4GB以上もあり、十年前に取り込んだ当時の最高品質(800x600で100KB弱)の写真を、4万枚以上も保存できる!!! しかも費用は50円(10年前の1/100)!!! 今思えばバカなことで迷っていたものだ!といえるが当時は費用対効果を真剣に考えていたものである。

そして今も悩みがある。テクノロジーが進歩し費用が激減したと同時に使える機能も激増したからである。アメリカ的なプラグマティズムの立場に立てば、「過剰機能・過剰品質」のほかのなにものでもない。ハイテクに弱い、知識のない消費者が商業主義に踊らされているというのは言いすぎだろうか?そんな風に思えて仕方がない。

「足るを知る」ことのない人間の「欲の深さ」に付け込まれている。ある意味、贅沢品にはそういった側面があっても仕方がないだろう。「生活必需品」ではないのにだれもが持つような社会になると「生活必需品」のような錯覚にも陥る。携帯電話も同じようなものではないか?なくても生活に支障はない。しかしいったん使い出すと離すことができなくなり、「仕事で必要だ」とか「友達と連絡を撮るのに必要だ」、「持っていないと仲間はずれになる」とかの理由を挙げ正当化するようになる。そしてそれは現代社会の「生活必需品」となるのである。いやそういう錯覚をもつようになってしまう。その意味ではインターネットもおなじく「生活必需品」になってきたのであろう。

話が「生活必需品論」に逸れてしまったが、件の写真品質と容量の問題はいまも時々迷うことである。この記事を書くきっかけになったのは、昔のスキャナとプリンタ品質ではなく、画像編集ソフトの選択という視点での「品質と容量」を決める「圧縮率」の判断に困ったからである。圧縮率そのものは昔から判断に困ることであるが、それに加えて選択できる画像編集ソフト(無料)の幅が増えたのが新たな迷いになった。

Nikon製(といってもOEMだが)のソフトにPicture Projectというのがある。このソフトを使って写真を補正すると容量が一挙に倍近くに増える。補正後の圧縮率が小さくなっているからであろう。自動補正すると「目鼻立ちくっきり」のきれいな写真になるのは確かである。しかし、もともと過剰品質の大容量が気になっているからさらに増えるのは癪に障る・・・ということもあるが、問題はWebにアップするときである。媒体が安くなって保存費用は問題ないのだが、Webで写真共有するときは表示スピードの問題が出てくる。容量が大きくなれば遅くなるのは当然である。だから品質をあまり下げないようにして容量も少なくすることを考えるわけである。ブロードバンドの時代だといっても接続スピードには限度がある。

無料の写真共有サービスも増えてきたが容量制限がある。たとえば、重宝しているFlickrでは一ヶ月にアップロードできるのは20MBまでである。いまのCybershotで標準的に撮った写真は1?3MBだから、そのままだと一ヶ月に7?20枚しかアップできない。これでは用をなさないので、当然「JPG圧縮」をしたうえでアップする。品質をあまり落とさないで・・・という条件がつく。ここ数年は「縮小専用」という切れ者ソフトを使っている。圧縮率は1?100%のあいだで自由に設定できる。経験から、圧縮率は60%としている。これだと画面サイズで異なるが一枚50?150KBになり、月200枚までアップできる。

「縮小専用」で不満なのは撮影情報が消えてしまうことである。Picture Project(PP)

を使って画面サイズ変更・圧縮しても撮影情報は残るのでこれからの活用を考えた。そこで困ったのが圧縮率である。%での指定はなく、標準圧縮・高圧縮・最高圧縮という指定である。これまでの経験上の値を使えないのは結果の品質の程度が見えないので困る。それで簡単なベンチマークをした。PPで「標準圧縮」は縮小専用での80%、高圧縮が60%、そして最高圧縮が40%に対応する。ただし、圧縮後の容量での対応である。品質が同程度かどうかは確認できない。目視では同じようにしか見えない。ソニーでもカシオでも、どのデジカメでもおなじであるが、過剰品質気味に圧縮率を設定しているように思う。一枚あたりの容量が大きい方が、デジカメ用メモリをたくさん使うことになるので商売の視点からは有利に働くからであろう。ソニーなどはデジカメ、パソコンなどの本体とは別にメモリースティック事業もあるわけだから、大量のメモリを消費する需要が増えたほうがいいに決まっている。

いずれにしても品質と容量・スピードのバランスを判断するのは意外と難しいものである。テクノロジが進歩し、機能が増え、普及とともに価格も低下していく将来も考慮してどうバランスをとるか?貧乏性の昭和人は、どうしても最適化を考えてしまう。暇人故なのかもしれないが。

一昨年あたりからは画像よりも動画の品質・容量のほうが気になっているが、これを書き出すとまた話が長くなり、切りがなくなるのでやめる。

"

2006-07-21 15:32:00,One red paperclip

二週間前にRocketboomのキャスターAmanda Congdonが辞めた話を書いた。その後アメリカのメデアでは「何があったのか?」「アマンダはハリウッドに行くのか?」「アマンダの後任は誰か?」「Video blogのパイオニアの今後は?」「サイバースペースのソープオペラ(昼メロ)」などとかしましく記事が踊る。

二週間前にRocketboomのキャスターAmanda Congdonが辞めた話を書いた。その後アメリカのメデアでは「何があったのか?」「アマンダはハリウッドに行くのか?」「アマンダの後任は誰か?」「Video blogのパイオニアの今後は?」「サイバースペースのソープオペラ(昼メロ)」などとかしましく記事が踊る。 そして、7月12日・・・予定から二日遅れでRocketboomの再放送がはじまった。新しいキャスタはJoanne Colanである。オンラインの3分間ニュースで取り上げたのは「One red paperclip」であった。これは、カナダのKyle MacDonald が一年前の7月12日に「赤いクリップをちょっと大きな、なにか良いもの、たとえばペンとかスプーンとかと交換したい」という記事をブログに投稿したときからはじまる。そして一年後、かれはKipling Saskatchewan(カナダ中部にある町)の家と交換することになった...という話である。

そして、7月12日・・・予定から二日遅れでRocketboomの再放送がはじまった。新しいキャスタはJoanne Colanである。オンラインの3分間ニュースで取り上げたのは「One red paperclip」であった。これは、カナダのKyle MacDonald が一年前の7月12日に「赤いクリップをちょっと大きな、なにか良いもの、たとえばペンとかスプーンとかと交換したい」という記事をブログに投稿したときからはじまる。そして一年後、かれはKipling Saskatchewan(カナダ中部にある町)の家と交換することになった...という話である。

これを題材にして、Joanneが町に出て実際に交換を繰り返していくストーリである。その日のホットなニュースや視聴者からの投稿ビデオをもとにニュースが制作されているが、この日の「One red paperclip」は、Kyleと連絡を取って、意図的・計画的に制作されたようである。Kyleが「家と交換することになった」という記事をポストした日とRocketboom放送日がおなじである。![]()

それから一週間...one red paperclipが一躍有名になった。Kyleのブログサイトのそのいきさつが書いてある。当のKyle自身がおどろくほど彼のストリーは世界に広がった。モロッコで知り合ったオランダの友人が彼に教えてくれたのだが、オランダの放送会社RTLが彼の話からヒントを得た番組De Editie NL-ruilactie を放送した。paperclipの替わりにリンゴとタマゴからはじめて車との交換に至った話を紹介している。

これらの話はいずれもインターネットが生み出した新しい可能性を証明する例でもある。"

2006-07-21 17:19:00,Podcasting Hacks

―構成、録音、発信の必須テクニック (単行本) ジャック・D. ヘリントン

次世代のラジオと称され、注目を集めるPodcast。この新しいメディアを使って情報発信を行うための実践的な情報を提供するのが、本書『Podcasting Hacks』です。ニュース、音楽、映画レビュー、技術解説、身辺雑記など、テーマ別のPodcastの適切な構成、クリーンな音声ファイルを作成するためのツール(ハードウェア、ソフトウェア)とテクニックを具体的かつ詳細に解説し、あなたのPodcastが多くのリスナーを獲得することを助けます。また、著作権やプライバシーに関する注意、インタビューの際のマナーなど、音声コンテンツの作成に必要な心得も紹介し、さまざまなトラブルを避けることも可能にします。「IT Conversations」、「Coverville」など、米国の人気Podcastの制作者が、自らのノウハウを公開していることも見逃せません。

"

2006-07-21 20:09:00,便利なツール

・HandM@il 迷惑メール対策のためにメールアドレスを画像に変換して利用

・Xoops 2.0.14

・BotTorrent

・ Download Plugins User Guide

Download Plugins User Guide

・FireAunt

Vlog Ranking - ブイログ ランキング"

2006-07-21 20:41:00,Podcasting

(RSS リーダーには フレッシュリーダー をお薦めします)

"

2006-07-22 16:37:00,フィッシングとセーフ ブラウジング機能のセキュリティ方法について

Googleツールバーをインストールするときの注意事項

フィッシングは大変多く見られる詐欺行為で、公式なページに似せたウェブ ページで、ユーザー名やパスワード、または社会保障番号や銀行口座番号、PIN 番号、クレジット カード番号や母方の旧姓、誕生日などの個人情報の入力を要求するものです。

多くの場合、フィッシング ページへのリンクは、公式らしく見える偽装のアドレスから届くメールに記されています。 また、ウェブ上にあるリンクやインスタント メッセージをたどっていくことで、偽装ページに誘導される場合もあります。

Google セーフ ブラウジングは Firefox 用Google ツールバーの機能で、お客様がアクセスするページが不正にお客様の個人情報を要求していると思われる場合に警告を発します。

Google の技術と複数のソースから得た詐欺のページに関する報告を活用し、セーフ ブラウジングは疑わしいページにアクセスした場合に自動的に警告を発する機能を備えています。

"

2006-07-24 00:00:00,Download Javascript

<SCRIPT type=text/javascript>

function download()

{

window.location.href = 'http://www.kbcafe.com/juice/juice.setup.msi';

}

</SCRIPT>

<DIV style="FLOAT: right; WIDTH: 10em; TEXT-ALIGN: center">

<DIV>Download the latest version of the Juice News Reader.</DIV>

<DIV><INPUT title=juice.msi onclick=download() type=button value=Download></DIV>

</DIV>

"

2006-07-25 17:53:00,米国のオンライン広告市場,2011年には全市場の9%へ

JupiterResearch Finds Online Advertising Will Represent Almost Nine Percent of the Total US Advertising Market by 2011

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--July 24,

2006--JupiterResearch, a leading authority on the impact of the Internet and emerging consumer technologies on business, finds that advertisers will continue to increase the share of total budget spent online between 2006 and 2011, with the market reaching $25.9 billion or almost nine percent of total US advertising spending in 2011.

米JupiterResearchは,米国オンライン広告市場に関する調査結果を発表。米国のオンライン広告支出は今後も伸び続け,2011年には259億ドルに達し,広告支出全体の約9%を占める見通し。 予想を超える勢いで伸びており、2005年には前年比40%増加した。2006年は同21%増の見込みである。

市場を牽引しているのは検索広告で、2005年にはその売り上げがディスプレイ広告のそれを上回った。今後5年間はこの傾向が続き,検索エンジン広告がオンライン広告で最も大きなシェアを占めると予測されている。

Link(読むためには会員登録が必要)

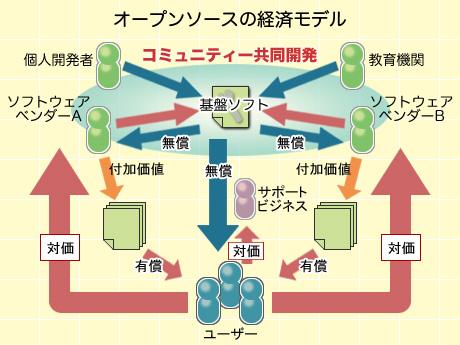

2006-07-28 11:16:00,※SLATES

昨年からWeb2.0というコトバがメディアを賑わすようになった。SLATESツール―blog, wiki, tags, RSS, そしてopen APIsがインターネット社会に影響を与えているのは明らかである。こうしたテクノロジーが企業のイントラネットにどのような影響を与えるのか?HBSのMcAfee助教授はその研究を大きなテーマにしている。 ※LINK McAfee, Andrew. "Will Web Services Really Transform Collaboration?" MIT Sloan Management Review 46, no. 2 (winter 2005): 78-84. McAfee, Andrew. "Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration" MIT Sloan Management Review Spring 2006 Vol. 47, No. 3, pp. 21-28"

2006-07-28 12:35:00,※革新するための12の視点

The 12 Different Ways for Companies to Innovate

革新―Innovationとはなにか?今日多くの企業が生き残るために革新しなければならないという。CEOたちが掲げる経営課題のトップが「革新」である。しかし、一体何を革新するのか?新製品の開発やR&Dの革新と同義語であるとすれば視野が狭すぎるというものだろう。それは革新というより、競争優位に立つための手段にしか過ぎない。 ※LINK Mohanbir Sawhney is the McCormick Tribune Professor of Technology and the director of the Center for Research in Technology & Innovation at Northwestern University's Kellogg School of Management in Evanston, Illinois. Robert C. Wolcott is a fellow and adjunct professor and Inigo Arroniz is a postdoctoral fellow at the Center for Research in Technology & Innovation. Link

"

2006-07-28 23:54:00,命名を思案

目的別のサイトに整理したいが、命名が難しい。新しい名前を探している。思いついたのがダルマから発想したDalma, Dalman, Dalmanianである。

英和辞典にあるのは、{dalmaの前方一致}

・Dalmatia― クロアチア南部のアドリア海に面する地域 Dalmacija

・Dalmatian ダルマチア犬、ダルマシャン

・Dalmatica ラテン語で、古代ローマ末期から中世にかけて着用されたT字形の緩やかな衣装のこと。現在はキリスト教聖職者の儀式服として残る。

Googleでdalmaを検索すると、142万件あった。カナダ・ケベック州のDalma移民のグループ、サウジアラビアのDalma Group(dalma.com.sa)など。domain名では、「だるま商店」のdalma.jp、Web designコンサルのdalma.comがある。

dalmanになると、40万件に減るが、dalman.com(貿易会社のサイト)はすでにあった。

そして、dalmanianになると、なんと41件しかなかった。意外と使われていない。嫌がるような意味があるのか、それとも単純にだれも思いつかないのだろうか?

goo三省堂の英和辞典にはなかった。dullmannというのが推薦として出てきた。

FactMonsterにもなかった。Dalmatianの間違いでは?とのメッセージが出た。

ユニークせいの追求という意味ではよい名前である。ドメイン名もいまなら確保できるが、すでに二つ持っているので三つも取るのはためらってしまう。さぁ どうするか?

dalmasanを検索すると524件あり、なぜか韓国語のサイトが多い。標高489メートルの山の名前でもある。

dalmannはWikiにあった。何語かは不明。

Dalmann er ?slenskt karlmannsnafn. アイスランドかノルウェイかな?男の名前のようでもある。「属格」に関係するようでもある。

ふーむ どうもアイスランド語のようである。"

2006-07-30 00:36:00,格差論争

格差拡大は現実か幻想か

格差拡大に対する関心、懸念が引き続き高い。メディアは、パート・派遣社員の賃金の低さや労働環境の劣悪さ、生計を維持できないほどの低収入を余儀なくされる労働者の実態を生々しく報じる。OECDも報告書の中で、「日本は先進国の中で、貧困層の割合がもっとも高い国のひとつになった」と書いた。

http://www.asahi.com/business/column/TKY200607260101.html

"

2006-07-30 02:43:00,Carnivore

Carnivore, a controversial program developed by the U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) to give the agency access to the online/e-mail activities of suspected criminals. For many, it is eerily reminiscent of George Orwell's book "1984." Although Carnivore was abandoned by the FBI in favor of commercially available eavesdropping software by January 2005, the program that once promised to renew the FBI's specific influence in the world of computer-communications monitoring is nonetheless intriguing in its structure and application."

2006-07-31 18:59:00,北欧女性30人がトップレスの日光浴、町が「騒然」

2006.07.29

Web posted at: 14:25 JST

- CNN/REUTERS

アルバニア・ティラナ――南欧、アルバニア南部の地中海に面する海岸町で、北欧の女性約30人が胸部を露出して、一斉に日光浴を行い、地元の母親が子供たちを現場から慌てて追い出すなどの騒ぎがあった。

サランダ町での騒動で、地元紙は、苦情を受けた警官が駆け付けたものの、英語を話せず、ただ、ぼう然と見つめていた、と伝えている。女性にも近付かなかったという。

北欧の女性たちのガイドが、地元の海では禁止されている行為と知らされ、約2時間後に着衣して、立ち去ったという。

アルバニアは1990年まで、労働党の一党独裁政権が続き、91年に自由選挙を実施している。

"

2006-07-31 20:10:00,スイカの栄養は室温保存で増加

スイカの栄養(カロチンなど)は室温で保存すると、収穫後も次第に増加するとの研究結果が、米農務省から発表された。

スイカの栄養(カロチンなど)は室温で保存すると、収穫後も次第に増加するとの研究結果が、米農務省から発表された。

CNNの記事ではじめて知ったが、スイカには体内でビタミンAに変化する「ベータカロチン」と、抗酸化作用の強い「リコピン」が含まれる。これらの含有量が、室温に近い21°で保存したスイカは、収穫したばかりのスイカと比べると、ベータカロチンが50?139%、リコピンが最大40%増えたことがわかったそうである。

(写真は千葉県大広町のスイカから借用しました。地中温度測定結果<資料提供:岩手県>は地熱利用促進協会ホームページより)

スイカの栄養価にはあまり興味がなかったが、おいしさにはこだわる!冷蔵庫に入れて冷やしたスイカは冷たすぎてだめである。数時間近く、部屋において置くと生ぬるくなってしまう。ある程度歯ごたえがあって、ある程度の冷たさが歯と唇に感じながら、シャキシャキとかじるスイカの味が最高である。

どれくらいの温度に冷やすと一番おいしく感じられるのかは知らない。テレビのグルメ番組で放送されたかもしれないが、グルメの世の中、そんな研究があってもおかしくない。

個人的には、子供のころに食べた、井戸に入れて冷やしたスイカの味が忘れられない。あの井戸水の温度がいちばんなのだろう。

ところで、いったい井戸水の温度は何度なのだろうと調べたら、年中平均16℃くらいだそうである。地熱利用促進協会に、「地中の温度とエネルギー」の説明がある。それによると、深さ5mよりも深い地中の温度は一年中10?15℃でほぼ一定だそうだ。3?5メートルの井戸では16℃、真夏でも18℃以下のようである。

ちなみに大広町のネット販売のスイカは7月23日に完売したとのこと。この頃に獲ったスイカを仏壇の前において保存し、三週間後のお盆に井戸水に冷やして食べるのがいちばんおいしかった記憶がよみがえる。米農務省の研究は室温保存で二週間後には栄養価が増加しているということだが、「おいしさ」も増加しているのではないか。

"

2006/08

2006-08-02 22:32:00,企業内ブログの是非

ブログの制作をはじめてから2年が過ぎた。もともと情報発信と知識共有のツールとして日々の経営に使うべきと考えて、最新の技術やソフト、利用動向を調べはじめたのが契機である。そのことはこのブログの初期の記事に書いた。ある企業での導入を薦めたが、保守的な経営幹部たちのマインドが異なり遅々として進まない。若手の社員たちは新しい変化に機敏に反応するが、全社的に活用するには経営幹部のリーダーシップが必要である。

アメリカ的に「やって見せねば」と思い、自ら実践することにした。最初は、むかしからのホームページを整理し、これらを新興ブログサイトに展開することを考えた。Geocities, Engelfire, Locust, Xoomなど数多くのISPサイトで試しに作ったHPのほとんどは、M&Aの嵐のあとに消えていった。残ったHPのバックアップと新しいWebの構想を練った...というのは大げさで、電車やトイレの中で考え、暇を見つけていろんなサイトでブログを開設して試行した。

むかしと違って実に簡単に開設、運用できるようになった。ものの10分もあれば新しいブログを開設でき、すぐに運用が開始できる。 そうした利便性と迅速さが多くのユーザを即席ブロガーにしている。ただ、アメリカのジャーナリズムや政治、起業家、経営者が注目したブログの社会性にはまだ気づいていない人が多いようで、即席ブロッガーたちは「日記もどきのブログ」の域にとどまっているようである。伝統的・保守的な企業の経営者たちの認識も似たようなものであろう。

自らが「考えて、書いて、情報を社内外に発信する」ということに慣れていないのがひとつの阻害要因となっているのだろう。社内の会議だけでなく、お客さまに提案したり解決策を説明したりするときも、使うツールはパワーポイントが主流である。要約しスライドにまとめるのは得意でも「文章を書く」ことに慣れていない。知的作業のプロであるコンサルタントといえども、事情はおなじである。パワーポイントが思考結果の表現ツールであるだけでなく、逆にそれが思考の枠を決めることになっているのではないか。

思考のプロセスには、じつに数多くの言葉の選択があり、論理と情緒の積み重ねと試行錯誤がある。それは言葉を文章にする、書いて見なければ、考えられず表現できないことがたくさんあることを意味している。この訓練が、日本の教育・訓練体系の中に組み入れられていないのは残念である ...などと嘆いても仕方がない。

実践という意味では、すでに企業のホームページはXoopsを活用したCMSを採用して運営をはじめた。グループ内や個人レベルでの情報の整理と発信、共有にはMovable Typeを採用して試行を始めた。しかし、なぜ日本の経営というのは感度が鈍くスピードがでないのか?二ヶ月でできるのが二年以上かかるというのでは変化に対応できない。人が変わらなければ何も変わらないものなのだろうか?環境の変化を敏感に感じ取り、自らの考えを新たにして新たなやり方を実践していくことが求められる。"

2006-08-03 17:43:00

Free AOL: Too little, too late?"

米国時間2日、AOLがAOLソフトやEMAILをブロードバンドユーザに無料提供すると、親会社のタイムワーナーが発表した。これほど長く秘密をあきらかにせず躊躇していたのは最悪であるとの論調がメディアやアナリストの間にある。

AOLの利用者であれば、AOLメンバーから逃げ出し、豊富な無料のサービスが提供されているYahooやGoogleに移行したくなる。そうした利用者の目からみれば、専門家のコメントなど聞かなくともAOLのビジネスがおかしくなっているのはわかる。しかも、それは2001年にタイムワーナーと合併して1?2年でおかしくなった。

その頃からインターネット接続にAOLは使わず、EarthLinkやNetZero(当初は無料だった)をダイアルアップで使うようになり、BB接続に切り替えていくユーザが増えた。それは日本の急激なBB普及をみても明らかな時代の潮流であった。

そんな利用者の変化にも気づかずに、気づいていたとしても何の手も打てなかったのだろうか?1990年代後半、時代の寵児でもあったAOL(わたしには苦い事業経験だった)がその成功体験であるサブスクリプションモデルに執着しすぎたのが原因であろうか。

インターネット利用者が明らかに変わっているのに、そうしたお客の要求の変化に答えることができず経営者も変わらなかったことが業績不振を招いたのであろう。今年はじめでさえも伝統的なダイアルアップ接続の無料お試しキャンペーンをやっているAOLを知って驚いたものである。

利用者のAOL離れに歯止めがかからず、この一年で300万人のメンバーが脱退したという。ピーク時の2002年に3500万人だったメンバーが、いまや約半分の1770万人になった。たった3年半で半減する変化が現実に起こったのである。時代の潮流、それをつくる利用者の変化を読み取り、これに迅速に対応することの大切さを教えてくれる。

今回のAOLの対応は、遅すぎたと言わざるを得ない。少なくとも3年は遅い。しかも、EMAILをBBユーザに無料提供するくらいの手しか打っていない。アナリストや投資家たちはあきれている。なにもしないよりはいいのでNYSE株価は50セント上がったが、一過性のものだと思う。

タイムワーナー/AOL経営者は、「2008年から再び成長路線にもどる」といっているが、そのことを信じる人は少ないのではないか。すでにAOLの凋落は始まっていると言っても過言ではない。救いは、この一年で300万人ものメンバーを失ったにもかかわらず、オンライン広告収入が40%伸びたことである。あらたなビジネスモデルに事業を転換し競争に勝てるかが問われている。

LINK

"

2006-08-05 00:30:00,※攻撃対象になるSNS社会

SNSは、仮想世界における伝統的なコミュニティよりも安全である、と過信するのは危険である。友達の招待がないとSNSに参加できない。知り合いの知り合いが参加するので安全だ、とはいえない。 人口100人の村社会が互いに信頼し、自分の村は自分たちで守る。そのためには、明文化されていようが暗黙の了解であろうが、なんらかの「掟」が自然発生する。日本のかつての村社会で、その掟を破って村民100人の安全を脅かすようなことをすれば「村八分」になり、もうその村では生きられなくなる。そんな掟や法律、規範といったものがあって始めて村の安全と安心が保たれる。 ※つづき"

2006-08-05 02:43:00,Blinkx

昨年、Rupert Murdochsがオンライン市場への参入を加速するためにMySpaceを買収したが、おなじ頃に買収しようとしていたBlinkxは、その事業を順調に伸ばしているようである。

すでに約400万時間相当(6/14時点で、Yahoo!やGoogleを追い抜いた)のTVやviral videoがアップロードされており、見たい、知りたいものが簡単に検索できるというのを謳い文句にしている。たとえば, vlogパイオニアのひとりであるRocketboomのAmanda Congdonに関して放送されたTVニュースのアーカイブや最新のRocketboomビデオが簡単に検索でき、その場で見ることができる。メディアの新しい潮流のひとつである。 同社の検索エンジン、"blinkx Pico"は無料で提供(今年3月から)されている。世界最小(1MB)の検索エンジンとのこと。テクストを扱うアプリケーション、ワープロやメールソフト、ブラウザーに住み着いて、そこで使っているコトバに関連した情報を自動的に検索して表示してくれる優れものである。検索対象は、news, blogs, video, Web, Wikipedia, images, and "people"で、MySpaceを代表とするオンラインコミュニティからの情報が含まれる。 Bruce Clay, INC's Search Engine Relationship Chart ? ihelpyou, INC's Search Engine Partnership Chart"

2006-08-05 07:03:00,Warming Bra unveiled in Japan

Warming Bra unveiled in Japan Warming Bra unveiled in JapanLingeriemaker Triumph unveiled it's answer to Japan's Warmbiz campaign - a Warmbiz bra."

2006-08-05 21:22:00,Al Camarani Dance

2006-08-09 22:01:00,新しいソフトウェア