小さな旅

NHK日曜日8:00~8:25放送。過去の番組(2000年4月~)はNHKオンデマンドで視聴できる。

A4サイズのコブック(pdf)を印刷して折りたたみ、旅の情報を持ち歩くと便利だ。コブックの作り方

録画番組一覧 自宅サーバ

等々力渓谷 有松絞り

有松絞り 超特急のふるさと

超特急のふるさと ぬくもりたなびいて

ぬくもりたなびいて その流れたえまなく

その流れたえまなく 港町心あたたかく

港町心あたたかく わが峰 輝く

わが峰 輝く 青き海のなか

青き海のなか 雷さまの慈雨

雷さまの慈雨 夢走る鉄路

夢走る鉄路 空と海 悠々と

空と海 悠々と 地の恵み 湧き立つ

地の恵み 湧き立つ 雨降りの山で

雨降りの山で 山里のたからもの

山里のたからもの 湖に浮かぶ故郷

湖に浮かぶ故郷 夢の航跡

夢の航跡 手紙シリーズ

手紙シリーズ 六甲山地

六甲山地 上手風 吹くころ

上手風 吹くころ 尾瀬を背負いて

尾瀬を背負いて ほら 空が近くに

ほら 空が近くに こころ橙に

こころ橙に 帆風 おだやか

帆風 おだやか 花慈しむ 機音

花慈しむ 機音 こころ澄む稜線

こころ澄む稜線 それでも火山の麓で

それでも火山の麓で 母なる流れ

母なる流れ さくら道で

さくら道で はじまりの路地

はじまりの路地 水ぬるみ春輝く

水ぬるみ春輝く 歓声はふたたび

歓声はふたたび 春が染めゆく山麓

春が染めゆく山麓 石切り心意気が響く

石切り心意気が響く 凍みて あたたか

凍みて あたたか 笑顔待つ朝

笑顔待つ朝 閑かさに

閑かさに 陽の当たる斜面

陽の当たる斜面 山里のひのき舞台

山里のひのき舞台 海の道 みちびく

海の道 みちびく 心つなぐ 島遍路

心つなぐ 島遍路 里で輝く女たち

里で輝く女たち 清き流れ 里潤し

清き流れ 里潤し 笑顔はこぶ

笑顔はこぶ 牛飼いの夢

牛飼いの夢 しらす輝く浜

しらす輝く浜 夢ひと織り

夢ひと織り 若い力に

若い力に サンゴの海

サンゴの海 海人の心

海人の心 キャベツ畑

キャベツ畑 阿賀野川

阿賀野川 忘れ得ぬ山河

忘れ得ぬ山河 織りなす宝

織りなす宝 ひなの町華やいで

ひなの町華やいで しばれの浜で

しばれの浜で ソラは風に包まれて

ソラは風に包まれて こんこんとぬくもり

こんこんとぬくもり 頂 輝いて

頂 輝いて 水湧き 育む

水湧き 育む 水湧き 育む

水湧き 育む

地図 Google Mymap

より大きな地図で 小さな旅 を表示

等々力渓谷 ~街に緑のやすらぎ~

東京23区唯一の渓谷。多摩川に注ぐ谷沢川が武蔵野台地を削ってできた。急斜面のため宅地開発がされずいまに残った。深い木立と川のせせらぎ。遊歩道が整備されている。武蔵野の雑木林の名残をとどめるコナラやケヤキ。渓谷には300種類を越える植物が群生している。

渓谷の南側には崖の上に立つ等々力不動尊がある。平安時代に建てられたと伝えられている。不動尊の下に湧き出た清水の滝がある。落差3メートルの不動の滝。この滝の音がとどろいたことからとどろきの地名がついたといわれている。

渓谷の南に世田谷区が整備した1200坪ほどの庭園がある。八年前、都会の中の貴重な自然に接してもらおうと無料の休憩所を開放した。

超特急のふるさと~山口県 周南地区~

ぬくもりたなびいて~茨城県 太子町蛇穴~

その流れたえまなく~長野県 安曇野市~

港町心あたたか~宮城県 塩釜市~

青き海のなか ~鹿児島県 奄美大島~

雷さまの慈雨 ~栃木県 下野市~

6月の末から8月一杯まで、特産のかんぴょう作りの最盛期を迎える。下野とその周辺の農家400件が取り組み、その生産量は全国の9割以上を占めている。一個7~10キロある夕顔の身を細長く剥いて乾燥させたものがかんぴょうである。

江戸時代に壬生藩主が産業として奨励し、夏場の貴重な収入源として多くの農家に広がった。夕顔に必要なのが雷がもたらす夕立。関東平野の最も北にあるこのあたりは全国でも雷の多い地域である。町のあちらこちらに雷を祭る神社がある。

約300年前の正徳二年(1712)、近江の水口から下野の壬生へ領地換えになった藩主・鳥居忠英が水口からかんぴょうの種を取り寄せ、壬生領内で作らせたのが始まりだと言い伝えられている。「東海道五十三次・水口宿」はかんぴょうを干している絵である。

夢走る鉄路 ~小さな旅選集~

空と海 悠々と ~北海道 天売島~

周囲12kmの小さな島。島の東側に人口350人の町。西側は海鳥の楽園だ。(2013-09-15)

地の恵み 湧き立つ ~千葉県 茂原市~

(2013-09-22)

山里のたからもの ~福島県 古殿町~

(2013-10-13)

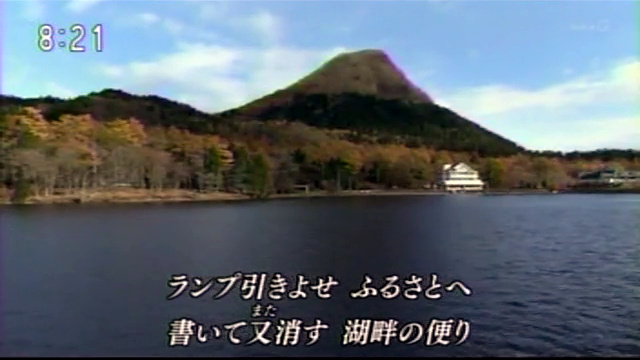

湖に浮かぶ故郷 ~滋賀県 沖島~

(2013-10-27)

夢の航跡 ~瀬戸内 宇高航路~

(2013-10-20)

六甲山地 ~はじまりの峰~

上手風 吹くころ

尾瀬を背負いて

ほら 空が近くに

こころ橙に

帆風 おだやか

花慈しむ 機音

こころ澄む稜線

それでも火山の麓で

陽の当たる斜面

母なる流れ

閑かさに

笑顔待つ朝

凍みて あたたか

石切り心意気が響いて

春が染めゆく山麓

歓声はふたたび

水ぬるみ春輝く

はじまりの路地

さくら道で

山里のひのき舞台

秩父山地に囲まれた、埼玉県小鹿野町は「歌舞伎の町」と言われています。江戸時代に歌舞伎役者が、この地の人たちに伝えたのが始まりとされ、現在も「農村歌舞伎」が年間およそ20回も上演されています。役者は皆、農家や会社員など町の人たち。かつらや衣装なども地元の人が担当しています。子どもたちも幼い頃から歌舞伎を習いながら、地域の一員として成長していきます。歌舞伎でつながる人と町を訪ねる旅です。

海の道 みちびく

神奈川県三浦半島の東南に突き出した小さな岬、観音崎。古くから交通の要衝とされ、1日500隻の船舶が行き交う。東京湾海上交通センター、通称「東京マーチス」が24時間休みなく、海の安全を見守っている。観音崎に連なる小さな集落は、海の守り神「走水神社」に抱かれ、海の恵みを受けながらの暮らしが続いている。海の道を見守り、たくましく生きる人々と出会う旅。

伯方島

里で輝く女たち

石川県の「輪島の朝市」を支えるのは漁師のおかみさんたち。夫や息子がとった魚を元気よく売りさばきます。沖縄県大宜味村に伝わる芭蕉布(ばしょうふ)作り。大切な「糸作り」を担うのは、おばあたち。細かく裂いた繊維をつなぐ地道な作業を続けます。静岡県西伊豆町堂ヶ島からは、60年以上テングサ漁を続ける海女さん。各地で輝く女性たちの姿を見つめます。

清き流れ 里潤し ~富山県 黒部川~

標高2924mの鷲羽岳を源に、日本海へと流れ出る、富山県の黒部川。国内屈指の急流として知られている。雪解け水で水かさが増す5月、川はサクラマス漁でにぎわう。清らかな湧き水を使って作られるお菓子「水だんご」。味の決め手は、やはり水。川と暮らす人々の思いを訪ねる旅。

笑顔はこぶ 初がつお ~宮城県 気仙沼~

牛飼いの夢 ~栃木県 那須高原~

栃木県の那須高原は、本州一の生乳の産地。戦後に開拓されたこの地で、入植した人々は苦労を重ね、一大酪農地帯を築き上げた。近年は酪農の低迷、そして原発事故の影響など、大きな試練に見舞われている。そうしたなかでも、懸命に牛を育て、この土地ならではの牛乳作りに励む若い世代や、町の希望となる酪農家を目指す高校生たちなど、たくましく生きる那須の人たち。初夏の山麓に牛とともに暮らす人々を訪ねる旅。

しらす 輝く浜で ~静岡県 浜松~

浜名湖と太平洋に面した静岡県浜松市舞阪。全国有数のシラス漁が盛んな所で、初夏の訪れを知らせます。太平洋沿岸の海で、二そうの船で連携して行うシラス漁は、あうんの呼吸が求められます。船を操るのは、親子船。鮮度が命のシラスは、漁場から加工場までは、短い時間で運ばれていきます。そこで活躍するのは、浜の女性たち。手間をかけながら作られる天日干しのシラスを作る職人。シラス漁に活気づく港町を訪ねる旅です。

夢 ひと織り ~山梨県 富士吉田市~

富士山の麓に広がる富士吉田市は、江戸時代から400年続く“郡内織物”の産地。富士の湧き水で染められる色鮮やかな糸。その糸から作られるのは、高密度・高品質な織物。かつて、盛んに作られた絹織物の技術は、現在に受け継がれています。伝統の技術を守り、ネクタイを作る親子。織物の機械を専門に直す職人。さらに、新たなファッションを生み出す若い世代など、美しい自然と、織物に込めた一人一人の思いに出会う旅です。