等々力渓谷 ~街に緑のやすらぎ~

東京23区唯一の渓谷。多摩川に注ぐ谷沢川が武蔵野台地を削ってできた。急斜面のため宅地開発がされずいまに残った。深い木立と川のせせらぎ。遊歩道が整備されている。武蔵野の雑木林の名残をとどめるコナラやケヤキ。渓谷には300種類を越える植物が群生している。

渓谷の南側には崖の上に立つ等々力不動尊がある。平安時代に建てられたと伝えられている。不動尊の下に湧き出た清水の滝がある。落差3メートルの不動の滝。この滝の音がとどろいたことからとどろきの地名がついたといわれている。

渓谷の南に世田谷区が整備した1200坪ほどの庭園がある。八年前、都会の中の貴重な自然に接してもらおうと無料の休憩所を開放した。

わが峰 輝く ~小さな旅 選集~

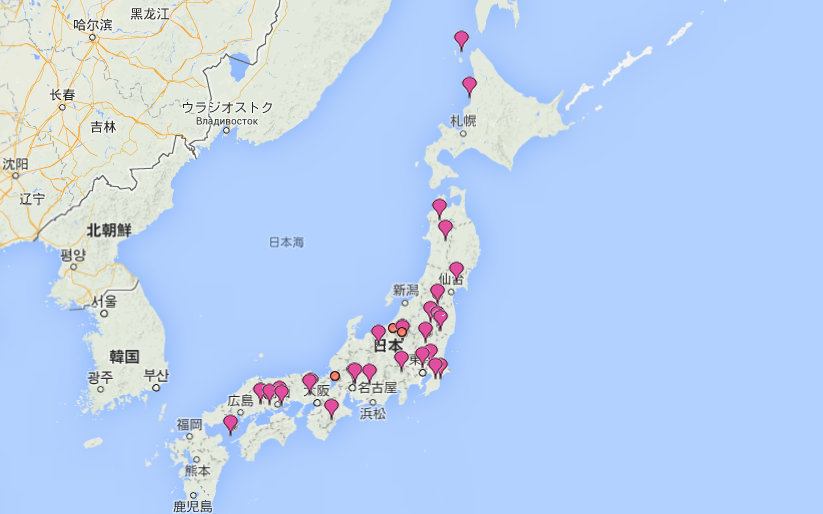

1.屋久島 鹿児島からフェリーで4時間 年間32万人が訪れる 樹齢2000年の縄文杉(幹周り16m樹高25m)九州最高峰 宮之浦岳(1936m)

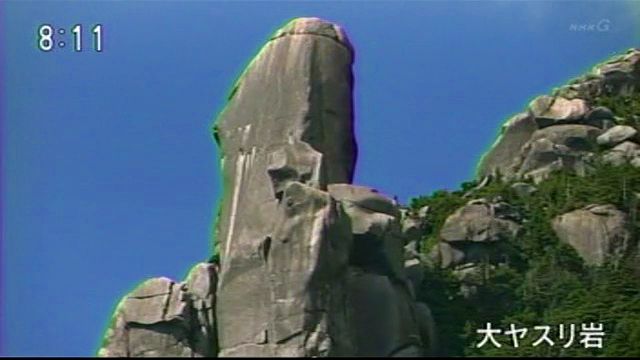

2.瑞垣山(2230) 神宿るところの垣根 大ヤスリ岩(30m) 子負岩 山への畏敬の念が込められている。

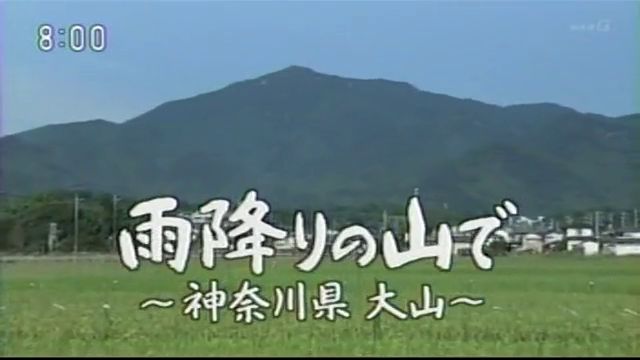

3.大山(1729) 空と海が溶け合う美保湾と米子市内が眼下に見える。いつまでも心に寄り添う山。

BACK雷さまの慈雨 ~栃木県 下野市~

6月の末から8月一杯まで、特産のかんぴょう作りの最盛期を迎える。下野とその周辺の農家400件が取り組み、その生産量は全国の9割以上を占めている。一個7~10キロある夕顔の身を細長く剥いて乾燥させたものがかんぴょうである。

江戸時代に壬生藩主が産業として奨励し、夏場の貴重な収入源として多くの農家に広がった。夕顔に必要なのが雷がもたらす夕立。関東平野の最も北にあるこのあたりは全国でも雷の多い地域である。町のあちらこちらに雷を祭る神社がある。

約300年前の正徳二年(1712)、近江の水口から下野の壬生へ領地換えになった藩主・鳥居忠英が水口からかんぴょうの種を取り寄せ、壬生領内で作らせたのが始まりだと言い伝えられている。「東海道五十三次・水口宿」はかんぴょうを干している絵である。

BACK