帽子屋さん

朝6時半に出たときは肌寒いくらいで雲も多かったのでうっかり帽子を忘れた。7時を過ぎる頃から晴天になり真夏の日差しが強く、薄毛の頭や首筋がジリジリと熱くなってきた。これでは炎天下での説明会で30分もしたら熱射病になりかねないと思って、帽子屋さんを探した。

途中でオークワという24時間営業のスーパーがあった。しかし、帽子がある2階の売り場は9時開店だった。御所の店なら24時間営業の1階に帽子がおいてあるという。遠回りになるが行ってみることにした。確かにあったが、麦藁帽子は売っていなかった。つば広の帽子はあったが女性用ばかりだった。普通の野球帽(980円)を買った。日差し除けにはあまり役立たないが無いよりましだ。時刻は8時を過ぎたところだ。

途中でオークワという24時間営業のスーパーがあった。しかし、帽子がある2階の売り場は9時開店だった。御所の店なら24時間営業の1階に帽子がおいてあるという。遠回りになるが行ってみることにした。確かにあったが、麦藁帽子は売っていなかった。つば広の帽子はあったが女性用ばかりだった。普通の野球帽(980円)を買った。日差し除けにはあまり役立たないが無いよりましだ。時刻は8時を過ぎたところだ。

御所駅まで5分くらいだった。駅前商店街は閑散としていたが、いくつか店は開いていた。ふっと見ると、小さな店の軒先に麦藁帽子が置いてあった。これだ!と感激して買い求めた。なんと480円と格安だった。これで一安心だ。

「御所まち」

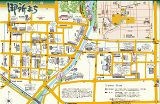

商店街を後にしてすぐ「行者街道」の道標を見つけた。辿って行き、土地の人に訊くと、ここが本町通りで北側にも三つほど筋があり、この一帯が「御所まち」と呼ばれる。一番北の筋の真ん中あたりに奥野誠亮さんの家がある~などと教えてくれた。

商店街を後にしてすぐ「行者街道」の道標を見つけた。辿って行き、土地の人に訊くと、ここが本町通りで北側にも三つほど筋があり、この一帯が「御所まち」と呼ばれる。一番北の筋の真ん中あたりに奥野誠亮さんの家がある~などと教えてくれた。

奥野誠亮は奈良県選出の衆議院議員で、文部大臣、法務大臣などを歴任したので奈良県民は、かつては誰でも知っている著名人だった。高校の大先輩であることは知っていたが、亡父より年長の人なので馴染みはない。御所市出身とは初めて知った。地元の人にとっては誇りなのだろう。訊かなくても、見ず知らずの人間に教えてくれる。当年102歳で健在だそうだ。政治基盤は息子の信亮が引き継いで、二世議員になっている。

「御所まち」と聞いて思い出したが、じつは3年前に葛城山からの帰りに御所駅周辺を歩いたことがある。伝統様式の家々があったな~としか記憶していなかった。徒歩1時間くらいのところにある日本武尊白鳥陵を目指していたから、ちょっと写真を撮っただけで素通りしたからだ。今回も、遺跡発見の現地説明会に参加するのが目的だったので素通りしてしまった。

寺内町(御坊)

御所市の「御所まち」紹介によれば、江戸時代初期に形成された陣屋町で、奈良県中南部の中心として発展したという。葛城川を挟んで、西御所(商業の町)と東御所(寺内町)に分かれており、江戸時代の検地絵図がいまでも使えるほど、町のかたちがよく残されている。

御所市の「御所まち」紹介によれば、江戸時代初期に形成された陣屋町で、奈良県中南部の中心として発展したという。葛城川を挟んで、西御所(商業の町)と東御所(寺内町)に分かれており、江戸時代の検地絵図がいまでも使えるほど、町のかたちがよく残されている。

ウィキによれば、寺内町は、室町時代に浄土真宗などの仏教寺院、道場(御坊)を中心に形成された自治集落のこと。濠や土塁で囲まれるなど防御的性格を持ち、信者、商工業者などが集住した。商業地である門前町とは異なる。このことを初めて知ったのは紀勢本線の旅で途中下車した御坊駅の近くにあった「本願寺日高別院」を訪ねた時だった。

寺内町と御坊はほぼ同じ意味で使われているようで、○○御坊と呼ばれる場所が各地にある。ウィキでは主な寺内町として32挙げているが、多くは大阪府と奈良県に存在する。故郷の町には箸尾御坊、隣町には高田御坊、田原本御坊、今井御坊などがある。今井御坊は重要伝統的建造物群保存地区がある今井町のことである。

今井町は高校の通学路みたいなものだったが、当時はそんな歴史などまったく知らなかった。数年前に訪ねて、「大和の富は今井に集まる」とまで言われたこと、堺の商人で茶湯の天下三宗匠の一人、今井宗久の出身地であることなどを知った。身近な土地の歴史には疎いものだ。

秋津・中西遺跡

類例のない堅固な板塀跡が発見されたことにより注目を浴びた古墳時代前期の遺跡で、下層には弥生時代の水田関連遺構、さらにその下には縄文時代の遺物が確認された。そんなことも何も知らなかったが、四日前のニュースで現地説明会が開かれると知って、初めて参加した。延べで数百人の人が参加されたのではないかと推測する。年配の人が中心で、世の中でいう"歴女"のような人はいなかった。詳細はこちらを参照

日本武尊白鳥陵

中西遺跡から東へ約1kmくらいのところにある。日本武尊が亡くなったのは亀山市の能褒野(のぼの)だと伝わる。明治までは、加佐登にある白鳥陵が陵墓だと信じられてきたが、明治時代にそれまで候補にも挙がっていなかった丁塚が陵墓に治定された。亡くなった日本武尊が故郷を恋しく思って、白鳥になって飛んできたという伝説に基づいて、白鳥陵と名付けられている。

前回来たときは夕暮れが迫っており気が付かなかったが、わずかに人の踏み跡があり草道を分け入って行くと陵墓を一周できる道があった。陵墓といっても小さな塚で、直径は10mもないようである。周囲は竹やぶになっていた。伝説の英雄の墓にしては小さい。加佐登の白鳥陵も似たような規模だった。小さすぎて淋しいので、より規模の大きい丁塚を能褒野の陵墓と治定したのかもしれない。

新沢千塚古墳群

白鳥陵から北東方向、約6kmのところにある新沢千塚古墳群を散策した。この辺は何度か自転車で通っており、その存在を知っていたがいつも場所が分からなくなって見過ごしていた。今回は古墳群を目指して行ったのだが、やはり迷ってしまった。

地図を見ると橿原市博物館の裏山一帯なのだが、案内板が見つからず行きすぎてしまう。戻って、橿原神宮前に向かう道(県道133号)を渡ったところに案内板があった。入り口の坂道を少し登ったところなので道路からは見えにくい。

かつては「川西千塚」、「鳥屋千塚」と呼ばれていたが、1976年国の史跡に指定され新沢千塚古墳群として広く知られるようになった。 総数約600基からなる古墳群で、日本を代表する群集墳(ぐんしゅうふん)である。

地理院地図を見ると、近鉄飛鳥駅の西側一帯は貝吹山(210m)で、古墳がたくさんある。貝吹山の北西に延びる丘陵に新沢千塚がある。県道133号を挟んで南北に分かれており、今回歩いたのは南群の古墳だった。夏草に覆われて、しばらくは人が歩いた気配がなかった。古墳モデルがある丘は雑草と草木に阻まれて登れなかった。古墳群の真ん中あたりが谷のようになっていて東屋が見えたが、こちらも荒れていて近づけなかった。

地理院地図を見ると、近鉄飛鳥駅の西側一帯は貝吹山(210m)で、古墳がたくさんある。貝吹山の北西に延びる丘陵に新沢千塚がある。県道133号を挟んで南北に分かれており、今回歩いたのは南群の古墳だった。夏草に覆われて、しばらくは人が歩いた気配がなかった。古墳モデルがある丘は雑草と草木に阻まれて登れなかった。古墳群の真ん中あたりが谷のようになっていて東屋が見えたが、こちらも荒れていて近づけなかった。

森の中なので日差しを浴びなくていいが、蚊が寄ってきて追い払うのが面倒だった。春先か秋に来れば、気持ちのいい散策を楽しめるのかもしれない。北群のほうが広くて整備されているのかもしれない。次の機会に歩きたい。近鉄の岡寺駅または橿原神宮西口駅から徒歩10分くらいのようだ。

橿原神宮の森

古墳群を後にして橿原神宮の森へ向かった。広大な神宮境内の東側を南北に走る道がある。道路から一歩西に入ると森の中の道がある。気持ちのいい散歩を楽しめる。

神宮の大鳥居の横の店で休憩。宇治金時のかき氷を食べ、熱した体を冷やす。今年初めてのかき氷だった。

おふさ観音

神武天皇陵を過ぎてから進路を北東にとり藤原京を目指すが、途中で「風鈴祭り開催中」の案内があったので、おふさ観音に立ち寄ることにした。5月はバラ祭りで、夏は風鈴祭りである。何百もの風鈴が境内いっぱいにつるされ、風に揺れて心地よい音色を奏でる。

藤原京

おふさ観音から東へ約800m行くと、醍醐池と藤原宮跡がある。その手前の車道を南へ200mほど歩いたところに小さな史跡公園があり、そこから藤原京を一望できる。正面に天香久山が横たわり、広大な草原が広がっている。秋になればコスモスが一面に咲き乱れる園となる。ここは何度も訪れたお気に入りの場所である。

JR畝傍駅から徒歩で飛鳥川の堤防を歩けば15分でおふさ観音。おふさ観音から藤原宮跡まで徒歩15分である。帰りは畝傍駅または天香久山駅まで寄り道なしでいずれも30分くらいだが、せっかくなので天香久山(152m)経由で天香久山駅に向かうのがお勧めである。距離は5kmほどだが、あちこち寄り道をしながらぶらぶら歩くのが楽しい。3時間くらいの余裕が欲しいものだ。

2015年8月23日(日) 中西遺跡現地説明会 GPS実測距離 46.5km 経過時間 12時間3分