長谷寺は、私の実家の最寄り駅から15分のところにあるが、小学校の時の社会見学で訪ねた記憶があるくらいだ。牡丹で有名な寺であることは知っていたが、紅葉の名所だとは知らなかった。先日、近鉄沿線の紅葉の名所案内パンフレットで知り、訪ねてみようと思っていた。天候が悪く躊躇っていたが、午後になって薄曇りになったので出かけた。

長谷寺に電話すると、紅葉は見ごろだが、4時半に閉山するので4時までに入山するといいと教えてくれた。村を出ようとしたところで従妹にバッタリ会った。10年ぶりだろうか。叔母さんのことなど懐かしく話し込んだ。その話の中で、実家のすぐ近くに町営のパターゴルフ場があると聞いた。曽我川を渡って左に曲がったところだった。平日だが10数名のグループが遊んでいた。

長谷寺に電話すると、紅葉は見ごろだが、4時半に閉山するので4時までに入山するといいと教えてくれた。村を出ようとしたところで従妹にバッタリ会った。10年ぶりだろうか。叔母さんのことなど懐かしく話し込んだ。その話の中で、実家のすぐ近くに町営のパターゴルフ場があると聞いた。曽我川を渡って左に曲がったところだった。平日だが10数名のグループが遊んでいた。

最寄りの駅に行く方向とは反対で戻るのが面倒なので、行ったことのない近鉄橿原線の笠縫駅に向かった。真東の三輪山を目指せばいいのは分かっていた。自転車で35分だった。笠縫から長谷寺に行くときは大和八木で乗り換える。寄り道をしたので1時間ほど遠回りになり、長谷寺駅に着いたときは午後3時を過ぎていた。

駅から坂道を下って初瀬川に架かる橋の上に立つと上流に見事な紅葉が眺められた。参道の入り口右手に長谷山口座神社があった。川面に覆いかぶさるように立つもみじが見事で何枚も写真を撮った。それで長谷寺に行ったと思ったら、徒然草の三井寺詣でと同じ笑い話になってしまう。

駅から坂道を下って初瀬川に架かる橋の上に立つと上流に見事な紅葉が眺められた。参道の入り口右手に長谷山口座神社があった。川面に覆いかぶさるように立つもみじが見事で何枚も写真を撮った。それで長谷寺に行ったと思ったら、徒然草の三井寺詣でと同じ笑い話になってしまう。

参道は静かだった。木曜日の午後遅くで日没まで1時間半という中途半端な時間だったせいかもしれない。雑踏が嫌いな私には歓迎すべきことだが、きれいな写真を撮るには適さない天気、時間帯だった。先を急ぐ。参道を約10分ほど歩くと長谷寺の山門に着く。

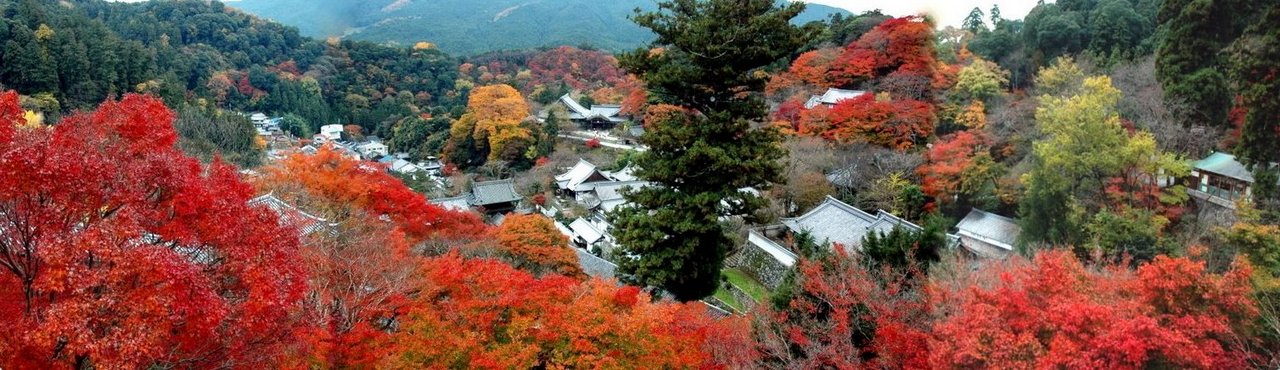

仁王門から本堂へ続く数百段の登廊を歩くと敬虔な気持ちになってくる。左右には見事な紅葉が眺められたが、それは序の口だった。靴を脱いで本堂に上がると、錦秋の美が眼前に広がった。本堂は、観音信仰の中心的な役割を果たした重要な建築として、国宝になっている。国宝の舞台に佇んで錦秋の美を愛でるのはうれしいことである。京都清水のひとごみの中では味わえない雰囲気がある。

訪問客が少ない週日の午後遅くに行くほうが、静かなひとときを過ごせるものだ。

弘法大師御影堂から五重の塔を経て本願院前の広場にでるともう日が暮れていた。

名残りを惜しみながら境内をでて参道についたときは5時過ぎ。参道沿いの店の半分は閉まっていた。柿の葉寿司、三輪そうめん、くさ福餅の店も閉まり、土地の名物を食す機会を失ったのが残念だが、思う存分紅葉を楽しむことができた。

※長谷寺: 真言宗豊山派の総本山。本尊は十一面観音、開基は道明上人とされる。大和と伊勢を結ぶ初瀬街道を見下ろす初瀬山の中腹に本堂が建つ。初瀬山は牡丹の名所であり、4月下旬~5月上旬は150種類以上、7,000株と言われる牡丹が満開になり、当寺は古くから「花の御寺」と称されている。また「枕草子」、「源氏物語」、「更級日記」など多くの古典文学にも登場する・・・(ウィキより抜粋)