美の巨人たち

草上の昼食

エドガー・ドガ

エドガー・ドガ

コルビュジエ

コルビュジエ

横山大観

横山大観

或る日の太平洋

或る日の太平洋

髪結う女

髪結う女

菱田春草

菱田春草

鳥獣戯画1

鳥獣戯画1

鳥獣戯画2

鳥獣戯画2

善財童子

善財童子

タワーブリッジ

タワーブリッジ

岡田三郎助

岡田三郎助

レンブラント

レンブラント

旧イタリア大使館別荘

旧イタリア大使館別荘

子供の遊戯

子供の遊戯

歌川広重

歌川広重

深川万年橋

深川万年橋

ナポレオン

ナポレオン

説教のあとの幻影

説教のあとの幻影

カササギ

カササギ

琳派

琳派

ラファエロ

ラファエロ

アントワープ中央駅

アントワープ中央駅

東京駅

東京駅

日光駅

日光駅

クアラルンプール駅

クアラルンプール駅

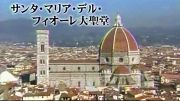

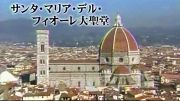

大聖堂

大聖堂

アングルの泉

アングルの泉

ゴッホ星月夜

ゴッホ星月夜

タンギー爺さん

タンギー爺さん

南禅寺

南禅寺

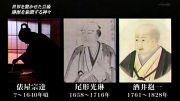

成田亨

成田亨

姫路城

姫路城

上村松園

上村松園

受胎告知

受胎告知

藤田嗣治

藤田嗣治

ピサの斜塔

ピサの斜塔

喜多川歌麿

喜多川歌麿

ミレー羊飼いの少女

ミレー羊飼いの少女

奈良旧駅舎

奈良旧駅舎

会津さざえ堂

会津さざえ堂

ナイトホークス

ナイトホークス

トレヴィの泉

トレヴィの泉

最後の審判

最後の審判

葛飾応為

葛飾応為

エドガー・ドガ

エドガー・ドガ コルビュジエ

コルビュジエ 横山大観

横山大観 或る日の太平洋

或る日の太平洋 髪結う女

髪結う女 菱田春草

菱田春草 鳥獣戯画1

鳥獣戯画1 鳥獣戯画2

鳥獣戯画2 善財童子

善財童子 タワーブリッジ

タワーブリッジ 岡田三郎助

岡田三郎助 レンブラント

レンブラント 旧イタリア大使館別荘

旧イタリア大使館別荘 子供の遊戯

子供の遊戯 歌川広重

歌川広重 深川万年橋

深川万年橋 ナポレオン

ナポレオン 説教のあとの幻影

説教のあとの幻影 カササギ

カササギ 琳派

琳派 ラファエロ

ラファエロ アントワープ中央駅

アントワープ中央駅 東京駅

東京駅 日光駅

日光駅 クアラルンプール駅

クアラルンプール駅 大聖堂

大聖堂 アングルの泉

アングルの泉 ゴッホ星月夜

ゴッホ星月夜 タンギー爺さん

タンギー爺さん 南禅寺

南禅寺 成田亨

成田亨 姫路城

姫路城 上村松園

上村松園 受胎告知

受胎告知 藤田嗣治

藤田嗣治 ピサの斜塔

ピサの斜塔 喜多川歌麿

喜多川歌麿 ミレー羊飼いの少女

ミレー羊飼いの少女 奈良旧駅舎

奈良旧駅舎 会津さざえ堂

会津さざえ堂 ナイトホークス

ナイトホークス トレヴィの泉

トレヴィの泉 最後の審判

最後の審判 葛飾応為

葛飾応為

葛飾北斎

葛飾北斎の代表作『富嶽三十六景』から「山下白雨(さんかはくう)」。富嶽三十六景のほとんどの作品で描いた場所がそのままタイトルになっているのに対し、この作品は場所の特定が難しいとされてきた。今回、最先端の技術を駆使して作品の描かれた場所を探す。画題には「白雨」とあるのに雨が描かれていないのはなぜなのか。70代を迎えた北斎の人生哲学に迫る。

棟方志功

世界的版画家、棟方志功60歳の頃の作品『飛神の柵』。志功の作品でこれほどまでに赤で塗り込めた作品はない。その鮮烈な赤には、彼のある強い思いが...。さらに作品には長年語り継がれてきた故郷の民話や、素朴な信仰心が隠されている。青森を愛した志功だからこそ生まれた、荒々しく大胆な赤き世界の謎に迫る。

俵屋宗達

俵屋宗達作の重要文化財『舞楽図屏風』。醍醐寺に400年間伝えられてきた二曲一双の屏風。総金地張りに描かれたのは舞楽。右下の楽屋から響く音楽にのって、余白たっぷりの空間に描かれた5つの演目をたどっていくと、視線はやがて左上へ。その図柄には意外な事実が。更に宗達のセンスの凄さと恐ろしい仕掛けがある。

山下清

超絶技巧の貼り絵『長崎風景』、円熟期40代の頃の作品。山肌は木を植えるように、町は地図を作るように、家は一軒一軒作るように、1~2ミリにちぎった色紙を貼り、多彩な色で圧巻の海を作り出している。緻密な計算と天才の秘密が明らかに!下絵もないのに、見事な色彩を生み出した。山下清が風景の先に見ていたものとは...。