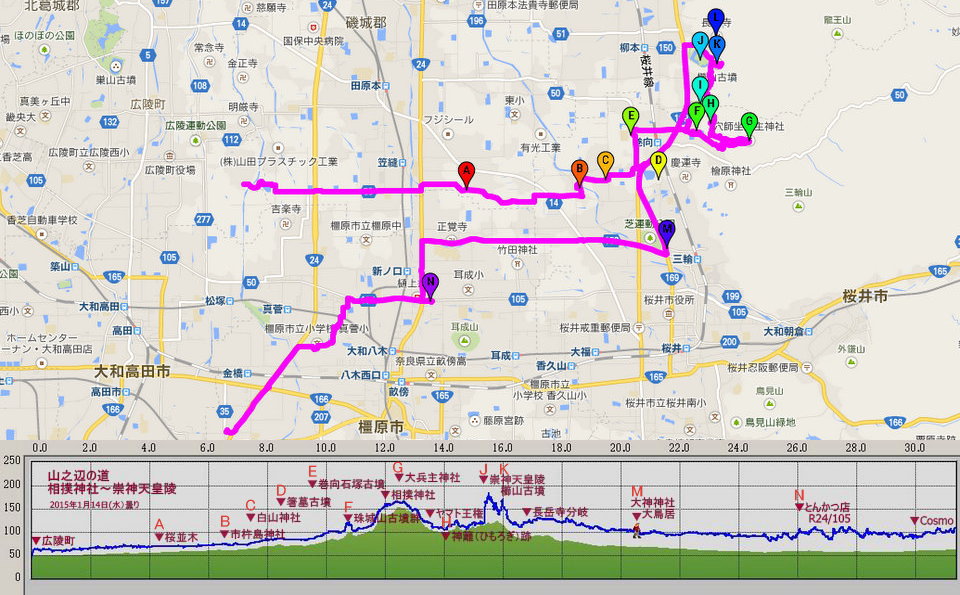

以前に山の辺の道を歩いたとき行きそびれた相撲神社と穴師坐兵主神社を訪ねた。檜原神社から景行天皇陵に抜ける道からいったん東へ徒歩で20分ほど外れることになる。

百済寺から東へ自転車で走る。曽我川、飛鳥川を横切り大和川(初瀬川)を渡って数分ほど行くと箸墓古墳(倭迹迹日百襲姫命大市墓)にぶつかる。少し右手に三輪山があり、左手に纏向遺跡がある。纏向石塚古墳(墳丘)から近鉄橿原線を越えて緩やかな坂を上ると垂仁天皇纏向玉城宮跡の石柱が建っている。古代ヤマト王権発祥の地である。さらに東へ数分行くと玉城山古墳群がある。ここから相撲神社まで徒歩でおよそ20分である。

※近鉄巻向駅から2km弱。ゆっくり見学しながら約1時間のコースである。大兵主神社から降って山の辺の道にもどり北へ行けば景行天皇陵(渋谷向山古墳)を経て崇神天皇陵(行燈山古墳)に至る。ここから近鉄柳本駅まで10数分だが、途中にある黒塚古墳を見学すると良い。33面の三角縁神獣鏡が出土したことで有名になった古墳である。江戸時代、織田家の柳本藩があった場所でもある。

カタヤケシ由緒

大兵主神社参道の鳥居の右手一帯が相撲神社と呼ばれているが、小字カタヤケシ由緒書きによれば大兵主神社の神域内である。このカタヤケシの地において日本最初の天覧試合が行われた。対戦力士は當麻蹴速と野見宿禰で、蹴速は腰を踏み折られて死んだという。當麻町に蹴速塚が残されている。

野見宿禰は蹴速の土地を下賜され、以後垂仁天皇に仕える。皇后葬儀のとき、それまでの殉死の風習に代わる埴輪の制を提案し、土師臣(はじのおみ)の姓を賜る。後裔氏族の土師氏は代々天皇の葬儀を司ることになったという。

相撲神社

真新しい祠があり、その横に真新しい石碑があった。一帯は子供公園のような感じで西側の広場になっている所が土俵なのだろうか?工事用のシートが被せてあった。西の端にはちょっと安っぽい感じがする力士の石像が建っていた。

国技発祥の地にしては近代的で人工的な気がする。むかしは樹木に囲まれた神聖な場所だったのかもしれない。古い話になるが、当時の時津風理事長(もと双葉山)を祭主に、両横綱(大鵬・柏戸)、5大関ほか幕内全力士が大兵主神社に参列し、カタヤケシの土俵で手数入り(でずいり)[1]が奉納された。東京オリンピック開催の二年前のこと。[1]巡業先などで行う横綱の土俵入りのこと。

穴師坐兵主神社

摂社の相撲神社からさらに東へ300mほど行くと兵主神社の本殿がある。由緒書きでは大和国一の古社だと記されていたが、日本最古の神社は大神神社だと記憶している。よく読むと創建は不詳になっている。記紀によれば、2000年前の垂仁天皇の治世に存在したわけだから古社には違いがない。

元は穴師坐兵主神社(名神大社)、巻向坐若御魂神社(式内大社)、穴師大兵主神社(式内小社)の3社で、室町時代に合祀された。現在地は穴師大兵主神社のあった場所である。土地の人は「ひょうず神社」といっていた。

ヤマト王権

兵主神社からの緩やかな坂を降りながら、眼前に拡がる大和盆地の風景を見ていると、ここに古代国家が成立したのだという実感が湧いてくる。信仰の対象にされた三輪山と北に連なる青垣山の間に挟まれた見晴らしの良い場所だ。西方には葛城金剛の山並みを背景に畝傍山、耳成山が眺められる。その手前には大きな箸墓古墳が横たわり、右手(北西)には景行天皇陵が威容を誇る。それ以外は広々とした平野が広がる。

「6000年前、大和盆地には巨大な淡水湖が存在した」という説(樋口清之氏)があるが、2000年前の弥生時代の頃もまだ湖沼、湿地帯が広がっていたのかも知れない。時の権力者が大規模な治水、潅漑を行い、ため池を作って土地改良をすれば稲作に適した広大な土地を開拓できる。それを可能にした豪族なり氏族が権力を掌握していったのではないかと想いを馳せる。

山の辺の道は、古代の湖の湖岸に沿って作られたという人もいるが、実際に歩いてみるとそういう気がしない。たとえば崇神天皇陵の東に隣接する櫛山古墳に登りさらに東に行くとまた降りになって湿地帯にぶつかる。櫛山古墳の回りが湿地帯になっており、その向こうは地盤がしっかりしている山だ。縄文人たちが狩猟や採集をするために自然にできたのであれば櫛山古墳の東側に山の辺の道ができたはずである。

山の辺の道を歩くと分かるが、湖岸に沿ってできた道ではない。人為的に意図を持って作られた道だと分かる。距離も長いし道筋もはっきり分かる。大和盆地にまだ湿地帯が多く、南北を貫く川もなかったために舟運を利用できない状態だった。だから当時の王権が物資の運搬のために作ったのだろう。

神籬(ひもろぎ)

神社や神棚以外の場所において祭を行う場合、臨時に神を迎えるための依り代となるもの(場所)を神籬(ひもろぎ)という。現在は地鎮祭などで用いられる。

古代朝廷の祭祀を始めとして祭具作製・宮殿造営を担った氏族が忌部氏である。記紀の天岩戸神話に現れる天太玉命を祖とする。現在の奈良県橿原市忌部町周辺を根拠地とし、各地の忌部を率いて中臣氏とともに古くから朝廷の祭祀を司った。忌部町に、氏神の天太玉命神社(あめのふとたまのみことじんじゃ)がある。

やまと橘

橘は日本に自生してきた唯一の柑橘類。古事記によれば、垂仁天皇の命により田道間守(タヂマモリ)が持ち帰った霊薬が「非時香菓(ときじくのかぐのこのみ)」と呼ばれ、不老不死の力を持つと記されている。これが橘で、奈良時代には元明天皇が寵愛し、京都御所には「右近橘」が植えられた。古今和歌集では「五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」と懐旧の情に結びつけて詠まれている。現代の文化勲章も橘をデザインしている。

萩市に自生する天然記念物の橘はコウライタチバナで、環境省の絶滅危惧ⅠA類(ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの)に指定されている。ヤマトタチバナの自生地北限は沼津市戸田地区である。

なら橘プロジェクト

山之辺の道の周辺にはみかん畑が多いが、ところどころに「やまと橘」が植樹されていた。2年前に「なら橘プロジェクト推進協議会」が設立され、昨年夏にその活動がNHKで紹介された。内閣官房地域活性化モデルケースに選定されている。植樹にはじまり収穫して新しいブランドの商品を開発・販売し、地域振興を図るプロジェクトである。※たちばなを材料としたお菓子の企画・販売は、本家菊屋(企画実行委員会メンバー)が行う?

走行距離 GPX 36km 歩数計15925歩