山の辺の道

山の辺の道

山の辺の道

山の辺の道

2014/1/6 山の辺の道を散歩。桜井駅から仏教伝来の地、金屋の石仏、平等寺、大神神社、狭井神社、展望台、久延彦神社、大美和の杜、玄賓庵、檜原神社、景行天皇陵を巡って巻向駅まで約8km、17586歩。。写真を撮り寄り道をしながらぶらぶらと約4時間歩いた。※この日の総歩数19,845歩。

3日前に数十年ぶりに大神神社に詣でたときに「山の辺の道」の標識を見て、歩いてみようと思った。もちろん昔からその道の名は知っていた。いつか歩きたいと思っていながら実現しなかった。調べると、桜井駅から徒歩30分、大和川の畔に仏教伝来の地の石碑がある。ここを起点に北へ山裾を縫うように古道が走っている。小学校のときに社会見学の小旅行できたのかもしれないがまったく記憶になかった。

周辺の地名は「金屋」という。万葉の時代に海石榴市があったところだといわれている。山の辺の道、初瀬(はつせ)街道、磐余(いわれ)の道、山田道などが集まるところで、水陸交通の要衝で日本最古の市が栄えたところだという。難波の港(住吉津)から大和川を遡ってこの地に来る人も多く、百済や隋、唐の使節も来ただろうし、遣隋使の小野妹子もここから船で出発したのかもしれない。

周辺の山や市などに男女が集まり、歌舞や飲食などを楽しむ風習、歌垣が行われた所として有名で、万葉集にはこの海石榴市で詠まれた男女のやりとりの歌が載っている。

「海石榴市の八十の街に立ち平し結びし紐を解かまく惜しも」 「紫は灰さすものぞ海石榴市の八十の街に逢へる子や誰れ」 「吾が齢し衰へぬれば白細布の袖の狎れにし君をしぞ思ふ」

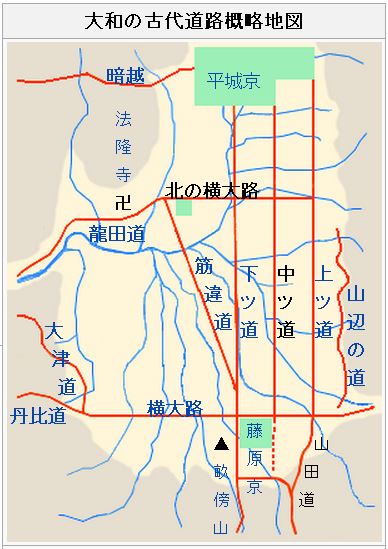

大和川はこの辺りでは初瀬川と呼ばれる。中世にはここが初瀬詣での起点として賑わったという。観音信仰の霊場、長谷寺へは東へ徒歩1時間余りで、清少納言も初瀬詣でをして「枕草子」に書き残している。西へ伸びていた大和の古道のひとつが「横大路」で、徒歩1時間余りで大和三山のひとつ、耳成山に着く。その南側に藤原京跡がある。南へ下る道が「山田道」で飛鳥の地に通じている。そして、北へ延びているのが「山辺の道」だ。

飛鳥京、藤原京から後の平城京に通じる南北の道が、東側(山の辺の道の西側)から上ツ道、中ツ道、下ツ道と呼ばれた。いまはその多くが市街地や国道・県道になっており古の面影はない。唯一、山の辺の道が古の時代に想いを馳せることができる風情を残している。

(未完)