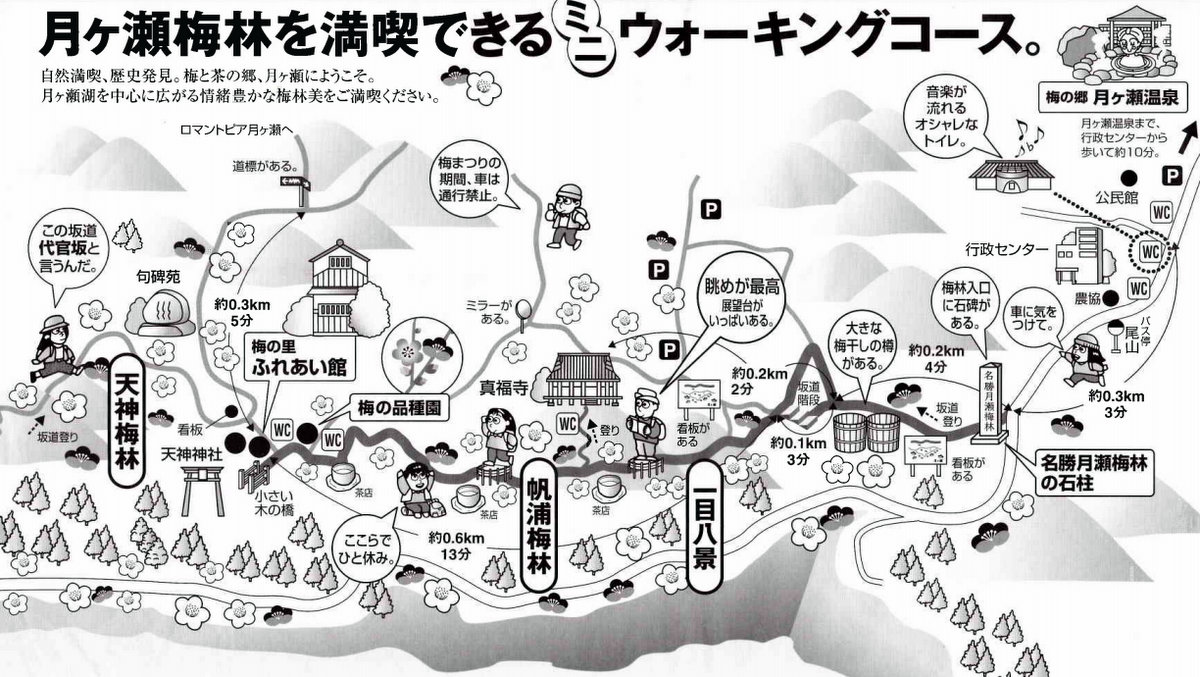

月ヶ瀬は奈良市域に属す。梅の産地で有名。 1万5千本の梅林が観光客を魅せる。国指定の名勝で、明治時代に入る頃まで烏梅(若い梅の実の燻製)の一大生産地で、紅花染めに必要な材料だった。江戸時代の最盛期には10万本あったそうだ。

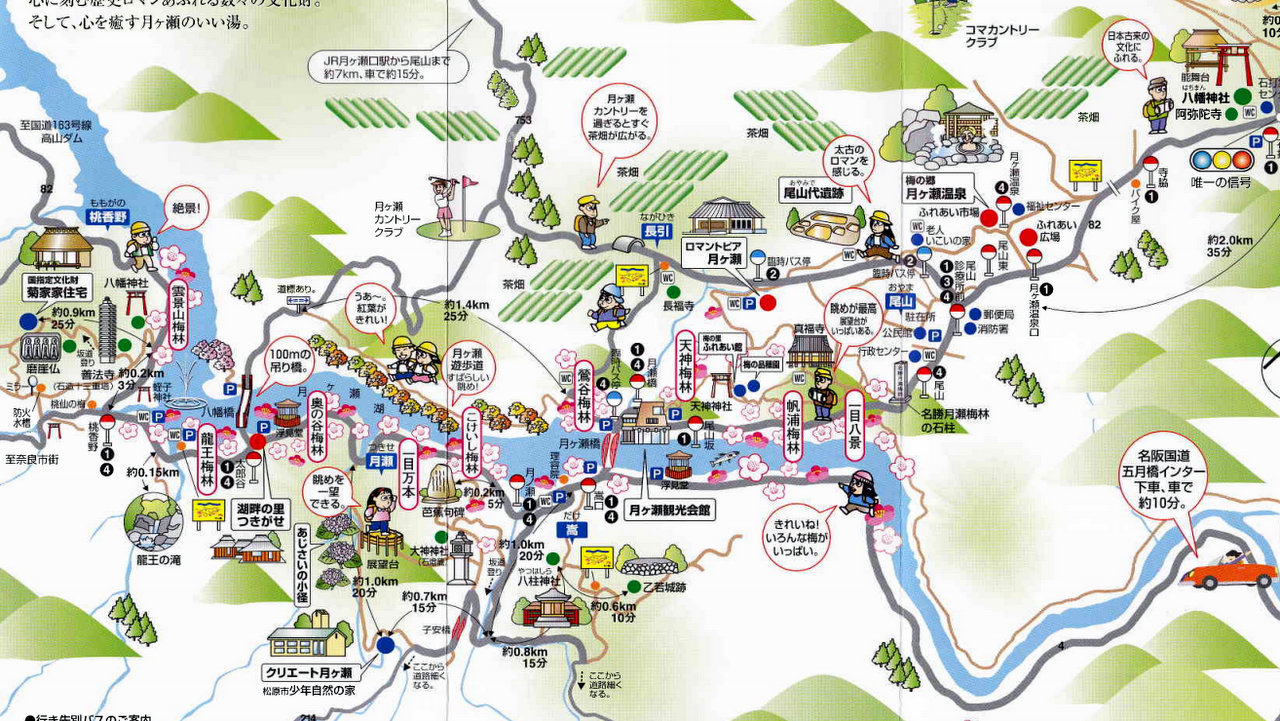

月ヶ瀬口駅は京都府南山城村だが、その南側が奈良市月ヶ瀬村になる。駅から徒歩10分、木津川にかかる橋を渡ったところに案内板があった。東海自然歩道があり月ヶ瀬カントリークラブまで5.8km、月ヶ瀬梅林はさらに先にあり、歩くと7km以上ある。またの機会に訪ねたい。梅の季節(3月中~下旬)には月ヶ瀬口駅からも臨時バスが出ている。約15分で梅林入口に着く。

※SNS学習用サイト「buddy学遊人」に投稿した記事があったので転載する。

法隆寺からJR大和路線で、京都府の加茂まで行き、JR関西本線に乗り換える。~本線というが、時刻表を見ると一時間に一本しかなく、駅員も一人しかいなかった。次の電車まで15分待ちだった。駅から眺める山里はのどかだった。

「亀山行きの電車に乗り、風光明媚なところで途中下車してぶらり歩きしながら写真を撮りたいのですが、どこがいいですか?」 と尋ねた。

「亀山行きの電車に乗り、風光明媚なところで途中下車してぶらり歩きしながら写真を撮りたいのですが、どこがいいですか?」 と尋ねた。

そんなことを聞く人が少ないのだろうか、駅員はちょっと首をかしげて

「写真ねえ・・・とくに観光名所はないが・・・」

「いえ、名所旧跡でなくても絵になる山里の風景とか、山並み、渓谷などがあればいいんです」

「それだったら、笠置、大河原、あるいは次の月ヶ瀬がいいかもしれません。電車は川沿いに走っているので、どこで降りても河原に出られます。」

どうも観光客が来るようなところはなさそうだった。静かな山里の風景のほうに興味があるので、観光客が来ないようなところで構わなかった。

亀山行きのホームには数人しかいなかった。電車が来た。なんと一両編成だ。たった一両だから編成とは言わないか。これは意外だった。 法隆寺から加茂まで30分しかかからないところだ。JR奈良駅からだと15分・・・そんな駅から発車する電車が一両しかないとは思いもしなかった。

亀山行きのホームには数人しかいなかった。電車が来た。なんと一両編成だ。たった一両だから編成とは言わないか。これは意外だった。 法隆寺から加茂まで30分しかかからないところだ。JR奈良駅からだと15分・・・そんな駅から発車する電車が一両しかないとは思いもしなかった。

笠置山は、鎌倉時代に後醍醐天皇が挙兵、篭城したところで有名なので降りようかと思って駅ホームから周囲を見渡したが、なんとなくつまらなさそうな風景だったので辞めた。

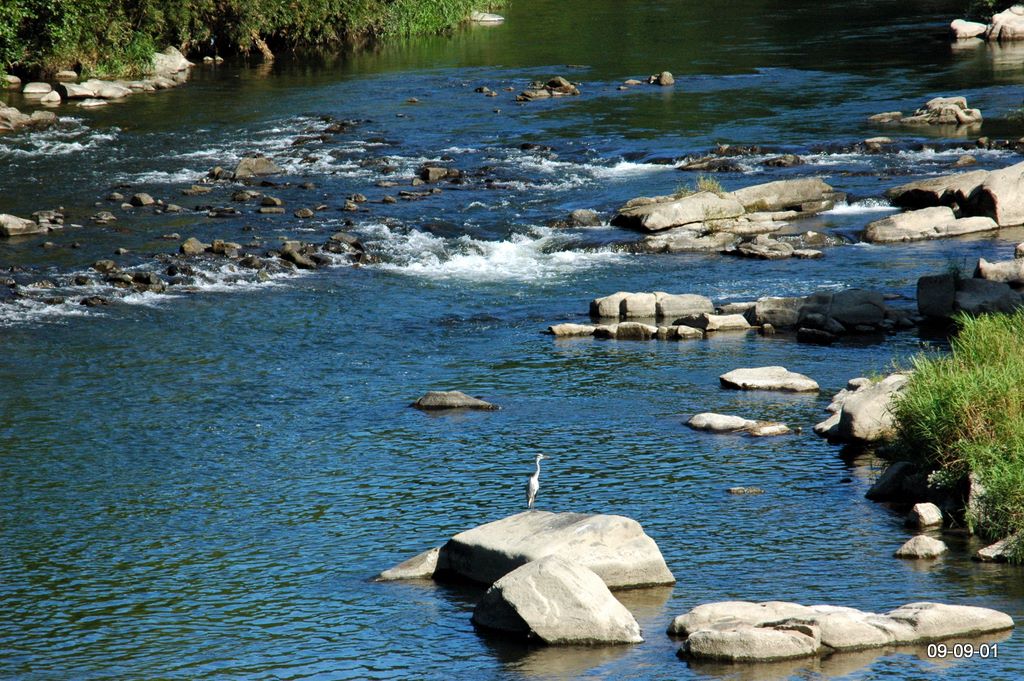

大河原も見送って、名前に惹かれて「月ヶ瀬口」で降りた。「月ヶ瀬梅林」の案内もあった。駅名の背景イラストも気に入った。一緒に降りた人に聞くと、イラストに描かれた場所へは歩いていけるとのことだったのでぶらりと歩くことにした。 山あいに茅葺屋根の家が見える。望遠で撮影し、坂道を下っていくと小さな谷川があった。しかし急な斜面はコンクリートで固められており、風情はない。がっかりしたが、その谷川沿いにさらに下っていくと大きな竹林があり、それを過ぎると急に視界が開けた。 駅の看板イラストにあった長い橋が見えた。右手方向に山あいをゆったりと流れる川があった。左手に長い竿をもった釣り人の姿が見えた。川の中の大きな岩の上に白鷺が所在無さげに立っていた。

橋を渡ると道は左右に分かれている。東海自然歩道があり、約二時間のハイキングコースになっている。乗馬クラブやゴルフコースもある。駅の案内にあった「月ヶ瀬梅林」はそこから歩いて二時間だという。遠すぎるので行くのをあきらめた。次の機会に訪ねてみたい。

橋を渡ると道は左右に分かれている。東海自然歩道があり、約二時間のハイキングコースになっている。乗馬クラブやゴルフコースもある。駅の案内にあった「月ヶ瀬梅林」はそこから歩いて二時間だという。遠すぎるので行くのをあきらめた。次の機会に訪ねてみたい。

小旅行から戻ってネットで調べたら、月ヶ瀬村は奈良県、それも奈良市の一部だと知った。柳生の里と伊賀上野のちょうど中間に位置している。 「月ヶ瀬梅林」は、京都・三重・奈良の県境に位置しており、五月川の渓谷沿いに梅の木が広がる様から月ヶ瀬梅渓とも呼ばれる。古くから有名な梅林で、日本政府が最初に指定した名勝の一つだそうだ。2007年現在、約1万3千本の梅が栽培されているとWikiに書いてあった。

余談だが、先週の「鶴瓶の家族にかんぱい!」は、奈良県の曾爾(そじ)村だった。むかしは伊勢本街道の宿場で、お伊勢参りの人々で賑わったそうだが、いまは典型的な過疎の村のひとつになっている。 月ヶ瀬村も曾爾村も、郷里の実家から電車・バスで一時間の距離だ。首都圏での通勤時間と変わらない。それほど近い場所にある月ヶ瀬村や曾爾村のことを今まで知らなかった。地元や地元の近くのことは、地元の人間は意外と知らないものである。

日帰りでのんびり楽しめる旅先を知ったことがうれしい。 母の介護の合間にまた出かけたい。