第一回 言霊の宿る歌

日本人の感性の原点ともいえる万葉集の魅力は? 歌は時代の顔、古代史を知れば知るほど万葉集が味わい深くなる。万葉集を知って旅をすれば歴史の風を感じる。

9世紀初めごろに成立した日本最古の和歌集。詠み人は天皇から貴族、役人、一般庶民まで。全20巻、およそ4,500種を収録。雑歌(宮廷などの公式行事で詠まれた歌)、相聞(男女が詠みあう恋の歌)、挽歌(死者を悼み、悲しみを表現する歌)がはいっているため時代が立体的に感じられる。漢字を借りてヤマト言葉を表現し始めた時代の歌集。。

「東野炎 立所見而 反見為者 月西渡」。

あづま野のけぶりの 立てる所見て かえりみすれば 月傾きぬ。

第二回 宮廷歌人の登場

「淡海の海 夕波千鳥 汝が鳴けば 心もしのに いにしへ思ほゆ」

第三回 個性の開花

「田児の浦ゆ うち出でて見れば 真白にぞ 不尽の高嶺に 雪はふりける」

第四回 独りを見つめる

「春の野に 霞たなびき うらがなし この夕かげに うぐいす鳴くも」

古代の人々の心を写し出す万葉集。最後を飾るのは大伴家持。彼が詠んだ歌が最多の470首入っていることから、万葉集の編纂に深く関わったのではないかといわれる。

| 1位 作者不詳 | 約2000首 |

| 2位 大伴家持 | 約470首 |

| 3位 柿本人麻呂 | 約90首 |

| 4位 坂上郎女 | 約85首 |

| 5位 山上憶良 | 約80首 |

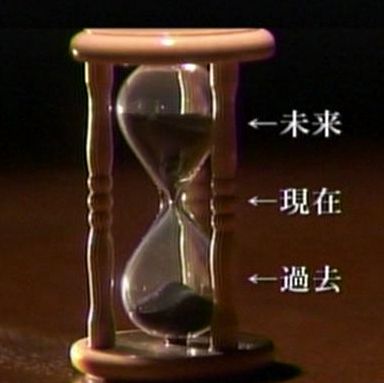

フランクルは人生を砂時計にたとえて説明した。未来は現在を通過して過去になる。多くの人は年をとると未来が残り少なくなったと嘆くが、フランクルをそれを否定する。

フランクルは人生を砂時計にたとえて説明した。未来は現在を通過して過去になる。多くの人は年をとると未来が残り少なくなったと嘆くが、フランクルをそれを否定する。